Приход информационной эры ознаменовался внедрением в нашу повседневную жизнь огромного количества информационных технологий. Они делают нашу жизнь легче, они же накладывают на нас определённые ограничения. Повсеместное использование информационно-вычислительных систем и экспоненциальный рост объёмов информации, необходимой человеку для успешного функционирования в информационном обществе, обусловили потребность в новой компетентности – информационной.

Впервые термин «информационная компетентность» был использован в 1992 году в ходе обсуждения Советом Европы проблем среднего образования. В ходе этого симпозиума европейскими учёными был составлен следующий список ключевых компетенций, необходимых личности для адаптации и самореализации в информационном обществе:

Изучать;

Сотрудничать;

Приниматься за дело;

Адаптироваться.

После вступления России в Болонский процесс эта проблема обратила на себя внимание и отечественных исследователей. Учитывая опыт европейских коллег, российские учёные выделили следующие ключевые компетенции:

Учебно-познавательные;

Информационные;

Ценностно-смысловые;

Общекультурные;

Коммуникативные;

Личностного самосовершенствования;

Социально-трудовые.

По мнению А.В. Хуторского введение компетентностного подхода в отечественную систему образования позволит решить характерную для российской системы образования проблему, когда ученики, обладая высоким уровнем теоретических знаний, испытывают затруднения в их реализации на практике при решении конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций .

Разработчики Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года всецело разделяют эту точку зрения, относя к числу приоритетных задач обеспечение инновационного характера российского образования, в том числе за счёт компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений.

Несмотря на то, что проблемой изучения генезиса понятия «информационная компетентность» занимается целый ряд отечественных и зарубежных учёных, содержание данного понятия в научно-педагогической литературе по-прежнему определяется весьма неоднозначно. Существует два подхода к определению понятия «информационная компетентность».

Сторонники первого подхода (О.Н. Ионова, В.Ф. Бурмакина, М. Зелман, И.Н. Фалина, К.К. Хенер и др.) рассматривают информационную компетентность в узком смысле, делая акцент на умении пользоваться различными техническими средствами обработки информацией и фактически приравнивая информационную компетентность к компьютерной грамотности.

Так, по мнению В.Ф. Бурмакиной информационную компетентность можно считать сформированной лишь в случае уверенного владения учащимися всеми компонентами ИКТ-грамотности при решении вопросов, возникающих в ходе учебной или другой деятельности. При этом особое внимание следует уделять овладению метапредметными навыками: познавательными, этическими, техническими .

О.Н. Ионова считает информационную компетентность интегративным качеством личности, представляющим новообразование из знаний, умений и способностей в сфере информационной деятельности, которое позволяет самостоятельно адаптироваться к быстро меняющимся ситуациям в самых разнообразных сферах деятельности с использованием новых информационно-технических средств .

Согласно К.К. Хенер информационная компетентность является совокупностью знаний, умений и навыков, которые формируются в ходе обучения информатике и самообразования в области информационных технологий .

Второй подход рассматривает информационную компетентность в широком смысле, когда во главу угла ставится собственно информация и умение работать с ней. Приверженцами данной теории являются Д.С. Ермаков, Н.Н. Коровкина, Е.В. Петрова, С.В. Тришина, А.В. Хуторской и др.

Е.В. Петрова рассматривает информационную компетентность как способность осмысления человеком реалий информационного общества и как средство для реализации всех предоставляемых им возможностей. Она считает, что для подготовки специалиста, квалификация которого отвечала бы постоянно изменяющимся требованиям социума, необходимо использовать все образовательные возможности, предоставляемые современными информационно-коммуникативными технологиями .

Схожей точки зрения придерживается Д. С. Ермаков, определяющий информационную компетентность как «осмысленное овладение теоретическими знаниями, умениями, способами мышления, ценностями, которые позволяют реализовать себя в конкретных видах информационной деятельности; способность, готовность и опыт самостоятельной информационной деятельности» .

Н.Н. Коровкина вкладывает в понятие «информационная компетентность» не только умение находить и хранить различную информацию, но и умение её пользоваться, а для этого необходимо научиться работать с разнообразными информационными системами:

Алфавитным каталогом в библиотеке;

Текстом учебника, книги, энциклопедии;

Электронными источниками информации .

Российские исследователи С.В. Тришина и А.В. Хуторской, причисляя информационную компетентность к числу ключевых, рассматривают её как отражение требований, предъявляемых социумом к тому или иному специалисту, в его профессиональной деятельности. Это сложное, многоаспектное качество личности, включающее в себя поиск, анализ, отбор, усвоение и переработку, информации с целью получения знаний для принятия оптимальных решений в различных сферах деятельности . Вопросы развития информационной компетентности школьников и студентов рассмотрены в работах И.Д. Белоусовой , И.Н. Мовчан , Г.Н. Чусавитиной .

При этом учёные акцентируют внимание на том, что понятия «компетенция» и «компетентность», которые многими используются как синонимы, необходимо различать.

Компетенция представляет собой социальный заказ, требование к образовательной подготовке личности, являющееся необходимым условием для качественной и продуктивной деятельности в определённой области.

Компетентность же, рассматривается как уже сформированное личностное качество специалиста, имеющего необходимый опыт работы в заданной сфере .

Аналогичного мнения придерживаются и разработчики федеральных государственных образовательных стандартов, разводя понятия «компетенция» и «компетентность».

«Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей» .

«Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем» .

В своей работе мы будем придерживаться второго подхода, понимая под информационной компетентностью умение работать с информацией, т.е. находить, получать, анализировать, обрабатывать и использовать информацию при решении повседневных проблем, учебных ли или бытовых.

Определившись с терминологий, можно переходить к следующему вопросу – что делает информационную компетентность столь значимой.

Правомерность отнесения информационной компетентности к группе ключевых не вызывает никаких сомнений. Умение работать с информацией помимо прочих входит в состав познавательных универсальных учебных действий, формирование которых начинается уже в начальной школе и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов. К концу начального периода обучения ребёнок должен научиться:

Самостоятельно организовывать поиск информации:

Пользуясь учебной литературой (учебниками, словарями, энциклопедиями, справочниками, в том числе электронными) и информационными ресурсами Интернета, находить информацию, необходимую для выполнения учебных заданий;

Критически относиться к получаемой информации, сопоставляя её со своим жизненным опытом и информацией из других источников

Выделять из всего объёма информации лишь существенную и нужную для решения конкретной задачи;

Производить запись выборочной информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

Систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать интерпретировать и преобразовывать содержащуюся в тексте информацию;

Проводить сравнение, классификацию и генерализацию целого ряда объектов по определённым критериям;

Выявлять несложные причинно-следственные связи;

Объяснять и обосновать свои ответы и утверждения, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Формирование собственно ИКТ-компетентности, которая относится к числу метапредметных результатов, также начинается на начальной ступени общего образования и происходит в результате изучения всех без исключения предметов.

Обучающиеся учатся работать с гипермедийной информацией, объединяющей в себе текст, графику, звук, гиперссылки, флэш-анимацию и многое другое. Они осваивают общие принципы работы с ИКТ, учатся использовать средства ИКТ в своей учебной и познавательной деятельности.

Выпускники начальной школы должны научиться:

Безопасной работе с компьютером и ИКТ;

Находить в Интернете, электронных словаря, справочниках и базах данных требуемую информацию;

Сохранять полученную информацию, создавая на компьютере собственные папки или используя съёмные носители;

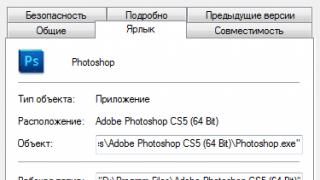

Использовать основные возможности тестового редактора;

Создавать средствами ИКТ модели объектов реального мира;

Создавать презентации.

Таким образом, информационная компетентность не без основания причислена к разряду ключевых компетентностей. Обладание ею является одним из обязательных условий для адаптации и возможности самореализации в современном обществе.

Несмотря на то, что на современном этапе развития науки термин «информационная компетентность» используется достаточно часто, он по-прежнему трактуется неоднозначно.

Очевидно, что в условиях столь стремительного развития информационного общества нельзя более отождествлять информационную компетентность с элементарной компьютерной грамотностью. Требуется гораздо более глубокий и системный анализ данного явления.

Чтобы понять какое же место отводится информационной компетентности в процессе перестройки системы российского образования и создания личности, способной быстро адаптироваться к требованиям динамично меняющегося мира, необходимо, прежде всего, определить, что же представляет собой информационная компетентность и каковы её структура и функции. Именно этому и будут посвящены наши дальнейшие изыскания.

Библиографический список

- Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 12 декабря. URL: http://www.eidos.ru/ journal/2005/1212.htm (дата обращения: 21.12.2014).

- Бурмакина В.Ф., Зелман М., Фалина И. Н. Информационно-коммуникационно-технологическая компетентность: методическое руководство для подготовки к тестированию учителей. М.: НФПК, 2007. 56 с.

- Ионова О.Н. Формирование информационной компетентности взрослых в процессе дополнительного образования: автореф. дис. … канд. пед. наук. В. Новгород: [б. и.], 2007. 20 с.

- Хенер К.К., Шестаков А. П. Информационно-коммуникационная компетентность учителя: структура, требования и система измерения // Информатика и образование. М., 2004. № 12. С. 5-9.

- Петрова Е.В. Информационная компетентность в образовании как залог успешной адаптации человека в информационном обществе // Информационное общество. М., 2012. №2. С. 37-43.

- Ермаков Д.С. Информационная компетентность: получение знаний из информации // Открытое образование. М., 2011. №1. С. 4-8.

- Коровкина Н.Н. Информационная компетентность учащихся общеобразовательной школы // Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок». URL: http://festival.ru/index.php?numb-artic=412191 (дата обращения 21.12.2014).

- Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая категория // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. URL: http://www.eidos.ru/journal/ 2005/0910-11.htm.

- Белоусова И.Д. Базовый инструментарий разработки основных образовательных программ в парадигме компетентностного подхода (на примере информационных систем) // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 10-1. – С. 12-15.

- Белоусова И.Д. Дидактические условия внедрения информационных технологий в процесс обучения студентов вуза: дис. … канд. пед. наук / Белоусова Ирина Дмитриевна; Магнитогорский ГУ. – Магнитогорск, 2006, – 186 с.

- Белоусова И.Д. Развитие информационной компетентности учителей с использованием обучающей программы «Хронограф-тренажер» // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 3-4 (47). С. 146-151.

- Мовчан И.Н. Использование облачных технологий в образовании // В сборнике: Современное общество, образование и наука сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Тамбов, 2015. С. 110-111.

- Мовчан И.Н. Педагогический контроль информационной деятельности студента вуза в процессе профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук / Мовчан Ирина Николаевна; Магнитогорский ГУ. – Магнитогорск, 2009, – 205 с.

- Мовчан И.Н. Педагогический контроль информационной деятельности студента вуза // Сборник научных трудов Sworld. 2009. Т. 18. № 4. С. 30-32.

- Чусавитина Г.Н. Развитие компетенций научно-педагогических кадров по обеспечению информационной безопасности в ИКТ-насыщенной среде // В сборнике: Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России 2011. С. 338-345.

- Чусавитина, Г.Н. Формирование компетентности будущих учителей в области обеспечения информационной безопасности // Вестник МГОУ. Серия «Открытое образование». – М.: Изд-во МГОУ, 2006. – 1 (20). С. 92-97.

- Тришина С.В., Хуторской А. В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования // Интернет-журнал «Эйдос». 2004. URL: http://www.eidos.ru/journal /2004/0622-09.htm (дата обращения: 21.12.2014).

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2010. 204 с.

Н. Винер заявляя, что «Информация есть информация, а не материя и не энергия» считал, что это понятие относится к таким категориям, как жизнь, движение, сознание . В отношении понятия информация Академик Н. Н. Моисеев приходит к аналогичному утверждению объясняя его тем, что в силу широты этого понятия нельзя дать ему универсальное определение .

«Большая Советская Энциклопедия» содержит определение информации (от лат. informatio - разъяснение, изложение) первоначально понимаемое как сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом (к примеру, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств и т.д.), а также сам процесс передачи или получения этих сведений. Со временем это понятие было расширено и стало включать в себя обмен сведениями не только между людьми, но также между человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире. Передача наследственных признаков от организма к организму также стала рассматриваться как передача информации .

С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» дает следующее определение информации - это «сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством». «Сведения» - там же трактуются как «познания в какой-либо области, известия, сообщения, знания, представление о чем-либо» .

Федеральном Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет понятие информация как «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления».

Изначально понятие «информация» использовалось в качестве элемента языка повседневно-бытового взаимодействия. В последствии значительный объем представлений о содержании понятия «информация» аккумулировала философия. Р. Ф. Абдеев считает, что в науке философии существуют две концепции информации атрибутивная и функциональная которые находятся в противостоянии друг к другу .

Сторонники «атрибутивистов» относят информацию к свойству всех материальных объектов - как неживых, так и живых, т.е. считают ее атрибутом материи. Так определение информации академика В. М. Глушкова отражает этой концепции: «Информация в самом общем ее понимании представляет собою меру неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и во времени, меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы. ...Информацию несут в себе не только испещренные буквами листы книги или человеческая речь, но и солнечный свет, складки горного хребта, шум водопада, шелест листвы».

Сторонники «Функционалистов» связывают информацию только с самоорганизующимися системами, полагая, что информация связана с сознанием как с высшей формой отражения действительности, с его аспектами, характеризующими процессы управления. В соответствии с этим подходом информация - это элемент живой природы, характеризующий, социальную среду человека и технику, как элемент управления. Этот подход разделяют Г. Г. Вдовиченко, Д. И. Дубровский, Н. И. Жуков, П. В. Копнин, Б. С. Украинцева, М. Янкова и другие исследователи .

В специализированных источниках по кибернетики и теории информации сущность понятия «информация» излагается в трактовке научных работ выполненных К. Шенноном и Р. Хартли. К. Шеннон определил единицу количества информации и привел доказательства теоремы характеризующей пропускную способность канала связи, которая утверждает, что восстановление (декодирование) передаваемого сигнала невозможно при скоростях передачи данных, превышающих пропускную способность канала связи. К. Шеннон и У. Уивер предложили вероятностные методы для определения количества передаваемой по каналам связи информации.

Подход к определению информации, базирующийся на теории К. Шеннона описывающей передачу сигналов статистическими методами, привел к тому, что информацию стали определять, как данные, обрабатываемые компьютером, которые могут быть выведены в удобной для пользователя форме, тем самым отождествляя понятия данных и информации. В отличие от данного подхода в стандарте ISO 2382/1-1984, E/F 01.01.02 дается определение информации в котором данные обладают значением: «Информация (в процессах обработки данных и в офисных машинах) - это значение, которое человек присваивает данным на основе имеющихся соглашений. Данные - это представление данных и инструкций в виде, удобном для передачи и обработки человеком или машиной» .

Информация в кибернетике - это мера устранения неопределенности или энтропии, представляющей собой количественную меру неопределенности Уменьшение энтропии появляющимися сведениями приводит к формированию информации . При этом подходе информация является не показателем состояния системы, а мерой взаимосвязи между явлениями, процессами, системами.

Информационная составляющая явилась основой, положенной Н. Винером в науку кибернетику, исследующую вопросы управления в живых организмах и технических системах. Ключевое значение понятия информации в кибернетике определяется тем, что эта наука изучает технические механизмы и живые организмы применительно к их способности воспринимать, хранить, передавать и перерабатывать информацию с формированием управляющих сигналов управляющих направлением их дальнейшей деятельности. Н. Винер считает, что «информация - это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств. Процесс получения и использования информации является процессом нашего приспособления к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде» . Н. Винер дает обширную трактовку процессов управления (регулирования), называя исследуемую им область кибернетикой . Базой исследований Н. Винера явилась теория регулирования с обратной связью, в основу которой легли труды таких философов и ученых как Платон, Ампер, Вышнеградский, Ляпунов и другие .

Слово «кибернетика» (от др.-греч. хирвругрч"хп - искусство управления ) встречается довольно часто у Платона, где обозначает искусство управлять кораблем, искусство кормчего, а в переносном смысле - также искусство управления людьми. В 1834 г. знаменитый французский физик А.-М. Ампер, занимавшийся также вопросами классификации наук, назвал, по примеру древних, кибернетикой (cybernetique ) науку об управлении государством. В таком значении это слово вошло в ряд известных словарей XIX в. Ампер относил кибернетику вместе с «этнодицеей» (наукой о правах народов), дипломатией и «теорией власти» к политическим наукам, причем кибернетика и теория власти составляли у него «политику в собственном смысле слова» .

Академик А. И. Берг определяет кибернетику как науку об оптимальном управлении любыми сложными динамическими системами, основанную на теоретическом фундаменте логики и математики с использованием средств автоматизации. Кибернетика по В. М. Глушкову - это наука «об общих законах преобразования информации в сложных управляющих системах».

Динамическая теория информации представляет собой специальный раздел синергетики, в котором полагается, что информация - это запомненный выбор одного или нескольких вариантов из определенного количества равноправных и возможных вариантов . Ключевыми звеньями в таком понимании являются мера информации (характеризующая ситуацию выбора), цель и ценность информации (характеризующие помощь в достижении цели) .

Специалисты по социальному управлению и массовой коммуникации так же, как и исследователи в области информатики, кибернетики, экономики предпринимают попытки рассмотреть структуру информационного потока. По концепции Б. Евладова информация делится на четыре основных вида: общественно-политическую, учетно-статистическую, контрольно-измерительную, научно-техническую.

Информация обладает общими для всех возможных ее видов свойствами. К ним можно отнести ее связь с определенной самоорганизующейся системой, ее ценность и структурированность .

Качественную составляющую информации ученые рассматривали в основном в ходе анализа математико-теоретических и некоторых содержательных средств, методов, подходов .

Количественная теория информации, предложенная А. А. Харкевичем в 1960 году, определяет ценность информации как некое приращение вероятности достижения цели, явившееся результатом использования этой информации .

Информация не может быть самостоятельным объектом правоотношений без связи ее с содержанием, носителем и потребителем. Информация может представляться в виде научных, технологических, технических, коммерческих и других знаний, представляющих результат интеллектуального труда. Понятие «информация» как правовая категория представляет собой объект гражданских прав, так, если в обыденной жизни под информацией понимают сообщение о чем-то, в области науки - сведения, являющиеся объектом исследования, переработки, передачи и хранения. Информация и связанные с ней отношения не могут выступать в качестве объекта правового регулирования, если информация не конкретизирована и не имеет объективной определенной формы представления, по отношению к которой может быть установлен соответствующий ей правовой режим . Общественные отношения, которые подлежат регулированию правом возникают по отношению, прежде всего, к информации, находящейся в гражданском, административном или каком-либо другом общественном обороте .

Количество информации характеризуют такие показатели, как объем, емкость, информативность, плотность. Качественно информацию можно оценить при помощи таких свойств, как новизна, полнота, полезность, ценность, достоверность .

Смысловое содержание информации включает в себя множество различных аспектов, возникающих в зависимости от складывающихся на текущий момент обстоятельств, в реальной жизни, так информация может быть устаревшей и актуальной, ложной и достоверной, субъективной и объективной, однобокой и многоплановой, обличающей и оправдывающей безосновательной и обоснованной, компрометирующей и поддерживающей.

Объединенные в совокупность информация, средства ее передачи и обработки, которыми обладают общество и государство, составляют информационные ресурсы.

С информацией могут производиться различные действия: сбор, регистрация, учет, хранение, обработка, изучение, анализ, обобщение, сертификация, защита информации, купля- продажа, нетоварный обмен. Информация находится в непосредственной связи с материальным носителем и на ее передачу затрачивается энергия.

Определение «информация» (от лат. informatio - понятие, представление, разъяснение, ознакомление) в философском энциклопедическом словаре означает сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми; уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате получения сообщений; сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве синтаксических, семантических и прагматических характеристик; передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах (неживой и живой природы) .

Общепедагогическая схема результатов образования может быть представлена следующими уровнями: первый - грамотность, второй - образованность, третий - компетентность, четвертый - культура и пятый - менталитет . Относительно информационной деятельности схема результатов образования на каждом этапе может соответственно содержать :

- 1) информационную грамотность, включающую знания и умения, требующиеся для идентификации (выделения нужной для решения задачи) информации, поиска информации, структуризации, анализа полученной информации, оценки достоверности информации, соблюдения этических норм, использование информации для решения той или иной задачи ;

- 2) информационную образованность, которая включает опыт творческой деятельности в результате применения приобретенных знаний и умений на практике и опыт эмоциональноценностного отношения к окружающей действительности, направленный на исследование и преобразование информации;

- 3) информационную компетентность, включающую системные знания, умения и опыт личности в области обращения с информацией и информационно-коммуникационными технологиями, способность развивать свои знания, умения и принимать решения адекватные изменяющимся условиям или нештатным ситуациям с использованием современных средств для работы с информацией ;

- 4) информационную культуру, подразумевающую определенный уровень знаний, для осуществления информационного взаимодействия и свободного ориентирования личности в информационном пространстве, а также для участия в его формировании ;

- 5) информационный менталитет - устойчивые, основания мировоззрения, поведения, мировосприятия, придающие личности уникальность и неповторимость во взаимосвязи с открытостью к информации и способностью ее к самореализации в ментальном духовном пространстве .

О. Б. Зайцева понятие «информационная компетентность» определяет как индивидуально-психологическую характеристику интегрирующую определенный набор личностных качеств, теоретические знания и практические умения в сфере инновационных технологий .

В исследованиях А. Н. Завьялова информационная компетентность определяется, как обладание личности определенным набором знаний, умений, навыков, опытом для решения определенных социально-профессиональных задач с использованием новых информационных технологий, при этом необходимо уметь совершенствовать полученные ранее знания и постоянно получать опыт в области своей профессиональной деятельности .

А. Л. Семенова рассматривает информационную компетентность как новую грамотность, включающую умения активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие принципиально новых решений в непредвиденных и нестандартных ситуациях с использованием технологических средств .

А. В. Хуторской выделил основные ключевые компетенции: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная компетенция, или компетенция личностного совершенствования. Он утверждает, что при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, что в целом составляет основу информационной компетентности.

Так же исследователь рассматривает информационную компетентность с двух сторон: объективной и субъективной . Объективная сторона заключается в требованиях, которые социум предъявляет к профессиональной деятельности современного специалиста. Субъективная сторона информационной компетентности специалиста является отражением объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность специалиста, его профессиональную деятельность, особенности мотивации в совершенствовании и развитии своей информационной компетентности.

С. В. Тришина и А. В. Хуторской к задачам развития информационной компетенции относят обогащение знаниями и умениями из области информатики и информационно-коммуникационных технологий; развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей; осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве .

С. Д. Каракозов рассматривает информационную компетентность как элемент «информационной культуры личности», которая «представляет собой составную часть базисной культуры личности как системной характеристики человека, позволяющая ему эффективно участвовать во всех видах работы с информацией: получении, накоплении, кодировании и переработке любого рода, в создании на этой основе качественно новой информации, ее передаче, практическом использовании и включающая грамотность и компетентность в понимания природы информационных процессов и отношений, гуманистически ориентированную информационную ценностно-смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориентации), развитую информационную рефлексию, а также творчество в информационном поведении и социально-информационной активности» .

Под информационной компетентностью будем понимать «интегративное качество личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности» .

Свойствами понятия «информационная компетентность» по С. В. Тришиной являются: дуализм; относительность; структурированность; селективность; аккумулятивность; самоорга- низованность; «полифункциональность» .

К показателям информационной компетентности Е. Н. Бобо- нова относит :

- - готовность к освоению доступа к большому объему информации и ее аналитической обработке;

- - формирование и развитие творческих качеств личности;

- - высокий уровень коммуникативной культуры, культуры передачи получения, хранения, отбора, представления информации;

- - готовность к освоению социального и научного опыта;

- - способность к рефлексии и саморефлексии.

Основываясь на зарубежных стандартах по информационной компетентности, X. Лау выявляет следующие ее компоненты : получение информации, оценивание информации, использование информации.

Выделяют такие компоненты, составляющие информационную компетентность: когнитивный, ценностно-мотивационный, технико-технологический, коммуникативный, рефлексивный и следующие функции: познавательную, коммуникативную, адаптивную, нормативную, оценочную, интерактивную .

Информационная компетентность связана со знаниями и умениями необходимыми для работы с информацией с использованием современных информационных технологий для решения повседневных учебных задач .

Информационно-коммуникационная компетентность (далее - ИК-компетентность) - это способность эффективно работать с информацией, решать конкретные (практические) повседневные задачи, умело используя возможности информационно-коммуникационных технологии и соблюдая при этом этические и правовые нормы, для того чтобы успешно жить и трудиться в условиях современного информационного общества.

При этом ИК-компетентность предполагает, в первую очередь, сформированность универсальных навыков мышления и решения задач (умения наблюдать и делать логические выводы, анализировать ситуацию с разных точек зрения, понимать общий контекст и скрытый смысл высказываний и пр.), а не умение работать с определенными программными продуктами или пользоваться техническими возможностями компьютера.

ИК-компетентность включает в себя семь составляющих.

- 1. Определение (информации): умение корректно сформулировать проблему, чтобы целенаправленно искать и обрабатывать информацию.

- 2. Доступ (к информации): умение искать и находить информацию в различных источниках.

- 3. Управление (информацией): умение классифицировать или организовывать информацию.

- 4. Интеграция (информации): умение интерпретировать и реструктурировать информацию, вычленять главное, сравнивать информацию из разных источников.

- 5. Оценка (информации): умение составить мнение о качестве, релевантности, полезности информации и источников ее получения.

- 6. Создание (информации): умение создавать или адаптировать имеющуюся информацию с учетом конкретной задачи.

- 7. Передача (информации): умение адаптировать информацию к конкретной аудитории .

Каждое из этих умений имеет когнитивные, этические, социальные и технологические аспекты. В данном случае акцент делается на когнитивных и этических компонентах, рассматриваемых в контексте технологических навыков.

Известные формулировки информационного общества являются очень условными и некорректными. Вот определение Мелюхина И.С.: "...Информационное общество отличается от общества, в котором доминируют традиционная промышленность и сфера услуг тем, что информация, знания, информационные услуги, и все отрасли, связанные с их производством (телекоммуникационная, компьютерная, телевизионная) растут более быстрыми темпами, являются источником новых рабочих мест, становятся доминирующими в экономическом развитии..."

На самом деле это определение верное, но не вполне корректное. Информационное общество вовсе не означает доминирование информации над другими видами производства в равноправном их сравнении, как просто разных видов производства. Информационное общество означает, что все другие виды производств НАЧИНАЮТ ВЫСТУПАТЬ В ВИДЕ ПРОИЗВОДСТВА ИНФОРМАЦИИ. То есть, когда мы производим некоторый продукт, то имеем дело не непосредственно с самим продуктом, а на каждом этапе его производства - проектировании, изготовлении, продвижении и продажи - мы имеем дело исключительно с информацией, причем в таком виде, когда самой информацией оперируют на компьютерном терминале, удаленном от непосредственного продукта как источника этой информации.

Информационное общество означает, что информация становится заместителем, символической моделью любого продукта или услуги, что люди работают именно с информационными моделями, а не с непосредственными продуктами и услугами. Далее сами эти информационные модели связаны друг с другом не устойчивыми производственными циклами, НО СОВЕРШЕННО ИНЫМИ ЗАКОНАМИ - ХАРАКТЕРНЫМИ УЖЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВЯЗИ. Любая сетевая связь (Internet) при производстве любого продукта или услуги зависит в решающей мере от характера и законов действия Сети Internet, нежели от характера самого производства, производственных связей или производственных циклов.

Более того, для информационного общества характерно изменение характера и способа государственного управления. Государственное управление при применении компьютерно-сетевых технологий становится более открытым, с развитой обратной связью, с уменьшенным временем на согласование и принятие решений, с расширением перечня функций, делегируемых частному сектору (то есть, интерактивным, динамичным и более корпоративным).

информация должна быть открыта для всех;

основная информация должна быть бесплатной. Разумная цена должна назначаться, если требуется дополнительная обработка, имея в виду стоимость подготовки и передачи информации, плюс небольшая прибыль;

непрерывность: информация должна обеспечиваться постоянно, и должна быть одинакового качества.

В третьем пункте наверное имеется в виду одинаково хорошее качество, во втором - наверное имеется в виду привлечение корпоративного сектора, а в первом - наверное имеется в виду двухсторонняя открытость информации (то есть право не только получать информацию, но и публиковать свою информацию для любого гражданина: если не бесплатно, то с минимальными издержками, по доступной цене).

В силу указанного обстоятельства мы не можем корректно выделить "информационный сектор" в качестве некоторого отдельного производства, как это предлагает упомянутый автор. Мы можем выделить сектор производства неинформационных товаров и услуг через Сеть и сектор "средств массовой информации" в Сети. Более того, обычно употребляемый термин "информатизации" представляется не совсем точным, потому что, как минимум мы должны говорить о двух отдельных, хотя и связанных процессах - компьютеризации и интернетизации, в этом случае просто компьютеризации недостаточно, а отсутствие интернетизации очень удобно скрывать за этим расплывчатым термином: купили в офис калькуляторы и говорят об информатизации . Причем установление корпоративной локальной сети нужно относить именно к компьютеризации.

Для информационно развитых стран вполне можно употреблять термин ИТТ (информационные технологии и телекоммуникации), но для нас этот термин будет не вполне корректным. Для постсоветских государств характерен разрыв между информационными технологиями и телекоммуникациями. Более того, сами телекоммуникации имеют еще массу различений: производство средств телекоммуникаций, интернет-сервис-провайдинг (ISP) ( применение телекоммуникационных технологий для предоставления доступа к среде телекоммуникации) и интернет-контент-провайдинг (ICP) ( содержательное информационное наполнение Сети, куда относятся и средства массовой информации как чисто сетевые так и несетевые, но представленные в Сети) и многое другое, включая мультимедиа, спутниковую связь и т.д.

Под государственной информационной политикой имеется в виду НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКАКАЯ НЕ РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. Государственная информационная политика состоит в положительном контроле форматов, стандартов, государственном лицензировании применяемых информационных технологий в смысле опосредованного управления структурой информационного рынка в рамках задач по информационной безопасности. Государство не может регулировать работу участников информационного рынка ни через ценовую политику, ни через перечень допуска к этому рынку, ни через контроль содержания Сети (цензуры), ни какими-либо другими ограничительными мерами. Не потому, что это где-то запрещено, а потому что это ни одному государству еще не удавалось в силу специфики самой Сети и самой информации.

Положительный контроль как раз и означает, что из двух типов управления: управление ограничением и управление структурой - выбирают второй тип. В рамках положительных задач по культурной политике государство может стимулировать некоторые направления в информационной среде (обеспечение равных возможностей доступа к Сети для всех граждан, развитие национального языка через Сеть, продвижение национальной культуры в Сеть, разработка средств и технологий информационной безопасности (родительского контроля, охраны интеллектуальной собственности, предупреждения электронного взлома и т.д.), обеспечение информационного обучения для населения и в первую очередь для государственного управленческого персонала). Государство может стимулировать также некоторые форматы, утверждать некоторые стандарты, но не может при этом запрещать другие форматы и другие стандарты.

Наконец информационное общество - это общество глобальной коммуникации и постепенной глобализации экономики, постепенно утрачивающей свою национально-государственную структуру. Главная задача государства - не мешать этому процессу ограничениями и противодействиями.

Глобальная информационная инфраструктура предполагает известные принципы:

стимулирование частных инвестиций;

развитие конкуренции;

предоставление свободного доступа к глобальной сети всем поставщикам и потребителям информации;

создание гибкой нормативно-правовой базы, способной адаптироваться к быстрым переменам в индустрии и на рынке информационных технологий;

обеспечение универсального характера услуг;

обеспечение равенства возможностей для всех граждан;

обеспечение разнообразия содержания, в том числе культурного и лингвистического;

признание необходимости международного сотрудничества, уделяя особое внимание при этом менее развитым странам.

Основы информационной безопасности

Самым главным для информационной безопасности является соотношение контроля-ограничения и свободы-доступности информации, то есть вопрос разумной организации социальных условий информации. Для информации, как ни для одной другой среды, имеет значение различение "управления ограничением" и "управления структурой" (стандартами, форматами, инвестициями-кредитами, перенаправлением ресурсов и т.п.).

Многолетние попытки со стороны разных национальных государств использовать "управление ограничением" в информационной среде Internet принесли пока только негативный опыт: количество веб-страниц с непристойным содержанием (включая порнографию) не уменьшилось; в России преспокойно пользуются любыми криптографическими средствами, включая и несертифицированные. Попытка в Украине сократить круг провайдеров до трех, осуществляющих передачу информации вовне государства тоже не принесет успеха.

Существуют различные взгляды на проблему информационной безопасности. Однако все их можно свести к двум основным схемам. Трехагентная схема информации предполагает отправителя ("эмитент", "сендер"), получателя-адресата ("реципиент", "ресивер"), посредника (он же "провайдер" информационных услуг), обеспечивающий передачу информации.

В этой трехагентной схеме заключаются следующие договора на передачу информации. Между отправителем и получателем заключается устный договор: предварительно или постфактум (в случае заключения договора постфактум дальнейшее неоговоренное отправление информации считается несанкционированным и носит название "спам"). Между отправителем и посредником, между получателем и этим же или другим посредником заключается договор "провайдинга", то есть предоставления информационных услуг, где оговаривается тот или иной режим неразглашения информации третьим лицам, а также предупреждение о несанкционированном доступе самого провайдера к информации.

Трехагентная схема хорошо вписывается в юридическую практику правовых государств. Свобода слова, свобода информации предполагает не только свободу выражения для гражданина своих мыслей и слов, но и свободу сокрытия своих мыслей и слов от третьих лиц (от лиц, кому они не предназначены, от неадресатов).

Формирование информационного общества и интеграция российской системы высшего профессионального образования в мировое образовательное пространство поставили перед отечественной педагогической наукой задачу приведения традиционного российского научно-категориального аппарата в соответствие с общепринятой в Европейском союзе системой педагогических понятий. Знаниевая парадигма образования пересматривается с позиции компетентностного подхода. Как отмечается в Концепции модернизации российского образования до 2010 года, «развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны» (1). Новая образовательная парадигма должна быть ориентирована на формирование потребностей в постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, их закреплении и превращении в компетенции (2).

Применительно к использованию новых информационных технологий (НИТ) в образовании одним из основных является термин «информационная компетенция», который имеет различные трактовки. Составляющими понятия «информационная компетенция» выступают понятия «информация» и «компетенция».

Понятие «компетентность» появилось в 60-70 гг. в западной литературе, а в конце 1980-х гг. и в отечественной. В 70 – 80 гг. ХХ в. в США уделялось большое внимание разработке концепции обучения педагогов на основе компетентностного подхода (). Тогда же зарождается специальное направление – компетентностный подход к общему и профессиональному образованию в рамках которого изучаются возможности компетентностного подхода к педагогической деятельности, делаются попытки оценить педагогическую деятельность на основе компетенций, формируется определение термина «информационная компетенция» .

На сегодняшний день наиболее общей трактовкой понятия является определение, данное О.Б. Зайцевой, характеризующей информационную компетенцию как «сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, практических умений в области инновационных технологий и определённого набора личностных качеств» (4). А.Л. Семенов определяет информационную компетенцию как «новую грамотность», в состав которой входят умения активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием технических средств (5). С.В. Тришина дает определение информационной компетенции как «интегративного качества личности», являющегося результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности» (6). В частнонаучных исследованиях, например применительно к методике обучения иностранным языкам, информационная компетенция трактуется как способность использовать широкий диапазон информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку и культуре страны изучаемого языка (7).

Общим для этих определений является следующее: информационная компетенция неразрывно связана со знаниями и умениями работы с информацией на основе новых информационных технологий и решением повседневных учебных задач средствами НИТ.

Многообразие определений термина «информационная компетенция» свидетельствует о плюрализме мнений в данной области исследований, что предполагает необходимость дальнейшего изучения темы. Дальнейшее исследование категории «информационная компетенция» важно для разработки методики развития информационной компетентности студентов педагогического вуза.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Исаева Т.Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя. В сб.: Труды международной научно-практической Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке». Сб.4. Ростов-н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, – 2007. – С. 264.

2. Архангельский C.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: Учебно-методическое пособие. – М., 2003. – 368с. – С.4.

3. Competency-Based Teacher Education: Progress, Problems and Prospects/ Ed. By W.R. Houston, R.B. Howsam. – Chicago: Science Research Association, 1972, Vol. X, – 182 p.

4. Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных технологий: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Брянск, 2002. 19 с. – С.14.

5. Семёнов А.Л. Роль информационных технологий в общем среднем образовании. М., 2000. – С.32.

6. Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая категория // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. // Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm.

7. П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев. Развитие информационной компетенции специалистов в области обучения иностранному языку // Режим доступа: http://www.lib.tsu.ru/mminfo/021044960/04/image/04-096.pdf – С.4.

Ссылка на статью : Составляющие понятия «информационная компетенция»// Образование в регионах России: научные основы развития и инноваций (Текст): материалы V Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 23-25 нояб. 2009 г. / Учреждение Рос. акад. Образования «Урал. отд-ние»; ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2009. Ч.3. 254 с. C.184-186

- < Назад

- Вперёд >

Авторские права

Информация, расположенная на сайте является интеллектуальной собственностью автора сайта - Олега Николаевича Грибана и охраняются законом «Об авторском праве и смежных правах».

Использование материалов сайта возможно только на описанных ниже условиях:

- Размещение информации с сайт на каком-либо сетевом ресурсе возможно при условии, что содержание последнего не противоречит законам Российской Федерации.

- Запрещается копирование разделов сайта полностью в любых целях. На одном сайте разрешается размещать не более 2 статей. Мы оставляем за собой право требовать снять наши статьи с любого сайта без объяснения причин

- Текст статьи при перепечатке должен перепечатываться полностью, без изменений, искажений и переработки. При необходимости сократить или откорректировать перепечатываемый текст, обязательно получите наше письменное согласие.

- Размещение любого материала с сайт допускается при наличии на размещаемой странице обязательной активной ссылки (то есть при клике по ссылке человек должен перейти на наш сайт) на или непосредственно на страницу с оригиналом материала (обязательно проверьте ссылку на работоспособность).

- При перепечатке материала несетевым изданием обязательно присутствие адреса сайт или библиографической ссылки (например, в блоге, под каждым материалом указана ссылка на печатную версию статьи).

- Использование любых материалов данного ресурса в коммерческих целях возможно ТОЛЬКО с письменным разрешением администратора проекта (oleg [собака] сайт ).

Современный специалист должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств, т. е. обладать информационной компетентностью. Прежде чем определить, что представляет собой понятие «информационная компетентность», обратимся к пониманию сущности компетентности и компетенций. В педагогической литературе существуют различные точки зрения на понимание компетентности и компетенций.

Компетентность – интегративное качество личности, сформированное на основе совокупности предметных знаний, умений, опыта, отраженных в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в деятельности на уровне функциональной грамотности. Компетенция рассматривается, как синтез когнитивного, предметно-практического и личностного опыта и рассматривается, как способность человека реализовывать компетентность в конкретной практической деятельности (компетентность в действии).

При этом особое внимание необходимо уделять формированию и развитию информационной компетентности у обучаемых не только компьютерных специальностей и специализаций, а всех направлений подготовки.

Потенциал ИКТ обучения проявляется многопланово, открывая при этом определенные возможности:

1. Совершенствование методологии и стратегии отбора содержания изучаемой дисциплины и внесение изменений в методику обучения традиционным дисциплинам, предусмотренным учебным планом и программой.

2. Повышение скорости овладения обучаемыми объемом и содержанием передачи учебной информации.

3. Организация новых форм взаимодействия в процессе обучения, в результате которой происходит изменение содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого.

4. Реализация позитивной мотивации обучения, способствующая личностному развитию обучаемых.

5. Доступ к дополнительным информационным ресурсам, что, безусловно, способствует получению достаточно высокого уровня образования.

Компьютеризация производства выдвинули перед вузами задачу подготовки специалистов, которые в будущей профессиональной деятельности будут эффективно использовать информационные технологии.

Сегодняшний работодатель заинтересован в таком работнике, который умеет думать самостоятельно, умеет грамотно и творчески подходить к разрешению разнообразных проблем. Современному обществу необходим такой специалист, который умеет непрерывно пополнять свои знания, совершенствовать свою компетентность и компетенции.

Практика показала, что недостаточное внимание уделяется обучению студентов самостоятельно и рационально организовать свою учебно-познава-тельную деятельность. Поэтому выпускники вуза не могут быстро адаптироваться к непрерывно обновляющимся новым информационным технологиям.

На первое место выдвигается не информированность студента, а умения разрешать возникающие проблемы, отход от знаниевой парадигмы образования к компетентностной .

В настоящее время развитие информационных технологий представляет пользователям качественно новые возможности, что влечет за собой, в свою очередь, развитие информационной компетенции.

Информатика, информационные и коммуникационные технологии все более широко проникают в экономику, науку, образование, культуру, политику, а также в области обеспечения экологической и национальной безопасности, бытовую сферу.

На одно из первых мест выдвигается задача формирования информационной компетентности у обучающихся еще при их обучении в школе и вузе, обеспечивающая вхождение выпускников в информационное общество.

В информационном обществе человеку необходимо воспринимать и обрабатывать большие объемы информации, накопленной не только лично им, но и другими людьми. Одним из видов деятельности становится быстрая и качественная работа с информацией на базе ИКТ, т.е. человек должен стремиться рационализировать свою деятельность при решении поставленной перед ним задачи, выбирать такие способы действия, которые он считает оптимальными.

Информационная компетентность складывается из трех компонентов: знать , уметь применять в учебной и будущей профессиональной деятельности, самостоятельно работать с информационными и коммуникационными технологиями.

В современных условиях информационная компетентность может быть отнесена к ключевой профессиональной компетенции, так как вхождение страны в Болонское соглашение и углубляющиеся процессы информатизации всех сфер деятельности человека настоятельно способствуют этому процессу. Ключевыми компетенциями можно назвать такие, которыми должен обладать каждый человек и которые можно применять в различных возникающих ситуациях. Ключевые компетенции являются, таким образом, универсальными.

Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, овладение которыми выступает основным критерием качества образования: политические и социальные компетенции; компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе; компетенции, определяющие владение устным и письменным общением; компетенции, связанные с возникновением общества информации, владением новыми технологиями, пониманием их применения; компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь, как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане.

Совокупность ключевых компетенций можно представить несколькими компонентами:

информационная составляющая компетенции (способы приема, хранения, оформления и передачи информации);

проектировочная составляющая компетенции (способы определения целей, ресурсов их достижения, действий, сроков);

оценочная составляющая компетенции (способы сравнения результатов с целями, классификации, абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкретизации);

коммуникативная составляющая компетенции (способы передачи информации и привлечения ресурсов других людей для достижения своих целей).

А.В.Хуторской выделяет следующий перечень ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.

На каждом уровне образования, начиная с общеобразовательной школы, у учащихся должны формироваться ключевые образовательные компетенции – система универсальных знаний, умений, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. Чтобы специалисты были конкурентоспособными на современном рынке труда, где организации и предприятия испытывают дефицит профессионалов, вузам необходимо готовить студентов с развитыми ключевыми образовательными компетенциями на высоком уровне.

Проанализировав выделенные А.В. Хуторским ключевые образовательные компетенции, можно отметить, что в той и другой группе компетенций присутствует информационная компетенция, необходимая как для учебной деятельности, так и для жизни и работы в условиях постиндустриальной России.

Под информационной компетенцией следует понимать формирование умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее с помощью информационных технологий.

Содержание современного этапа информатизации составляют активное освоение и фрагментарное внедрение средств информационных технологий в традиционные учебные дисциплины, и на этой основе освоение педагогами новых методов и организационных форм учебной работы, практическая постановка вопроса о радикальном пересмотре содержания образования, традиционных форм и методов образовательного процесса, разработка и начало освоения систем учебно-методического обеспечения (программно-методических комплексов, компьютерных курсов), включающих программные средства для персональных компьютеров, различные видео- и аудиоматериалы, тексты для обучаемых и методические материалы для педагогов.

Говоря об особенностях использования информационных и коммуникационных технологий в обучении, следует подчеркнуть, что их применение будет целесообразным тогда и только тогда, когда обеспечит реальное повышение результативности обучения, достижение желаемого уровня образованности. А чтобы оценить реальность этого повышения, необходимы объективные средства измерения результатов обучения. Наличие же таких средств – одна из важнейших характеристик информационных технологий.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ

УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Классификация педагогических программных средств . Компьютерные обучающие программы заявили о себе, как о средстве обучения в начале 70-х годов прошлого века в период появления персональных компьютеров, и до сих пор не имеют общепризнанного «узаконенного» названия. Наиболее часто встречаются такие формулировки, как программно-методический комплекс, программные средства учебного назначения, контролирующе-обучающие программы, педагогические программные средства и др. Предпочтительнее придерживаться названия «программные средства учебного назначения», которые целесообразно применять в системе обучения с применением компьютера.

Программным средством учебного назначения называется средство, в котором отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуются методика и технология изучения, обеспечиваются педагогические условия для осуществления различных видов учебной деятельности.

Выделим следующие признаки, на основании которых строятся классификации программных средств учебного назначения (ПСУН). К ним относятся: этап обучения, виды управляющих воздействий, педагогическое назначение.

Рассмотрим классификацию педагогических программных средств.

Л.И.Долинер предлагает программные продукты, созданные для учебного процесса, делить на три группы:

программы, используемые в учебном процессе и решающие дидактические задачи;

программы, предназначенные для разработки программ учебного назначения;

программы, обеспечивающие организацию учебного процесса (табл. 6).

Дидактические возможности программных средств учебного назначения. Программные средства учебного назначения обычно предна-значаются для использования в традиционном образовательном процессе, при подготовке, переподготовке и повышении квалификации педагогических кадров, для развития личности обучаемого, интенсификации процесса обучения и в других целях. Исследование содержания, способов и средств разработки программных средств учебного назначения позволили выделить основные функции, которые они выполняют в учебном процессе.

ПСУН позволяют:

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения;

осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью;

осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности;

высвободить учебное время за счет выполнения компьютером трудоемких рутинных вычислительных работ;

визуализировать учебную информацию;

моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального опыта или эксперимента;

формировать умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях;

развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, теоретического);

усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных средств программы или «вкрапления» игровых ситуаций);

формировать культуру познавательной деятельности и др.

Таблица 6

Классификация программных средств учебного назначения

|

Программные средства учебного назначения |

Описание |

||

|

Обучающие средства |

Электронный учебник |

Программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельного освоения учебного курса или его большого раздела. Электронный учебник представляет собой интегрированное средство, включающее теорию (представленную, например, в виде мультимедийных материалов), справочники, задачники, лабораторный практикум, систему диагностики и др. подобные компоненты. Такой учебник обычно реализуется в виде книги с компакт-диском |

|

|

Обучающие средства |

Электронное пособие |

Интегрированное средство, выступающее как компонент поддержки учебного процесса включающее теоретический материал, оформленный в виде справочника, представленного либо в классическом (текст и графика), либо мультимедийном виде. Допустимо наличие лабораторного практикума, эмуляторов, системы диагностики и др. подобных компонентов. Пособие отличается от учебника степенью автономности (используется как дополнительное средство обучения), отсутствием печатного (бумажного) источника, ограниченным охватом учебного материала (как правило, электронное пособие ориентированно на изучение какого-либо относительно небольшого раздела учебной дисциплины) |

|

|

Тренажер |

Предназначены для отработки и закрепления каких-либо умений и навыков. Он обеспечивает получение информации по теории и приемам учебной деятельности, тренировку на различных уровнях самостоятельности, контроль и самоконтроль. Тренажер может предоставлять учащимся вспомогательные средства (калькуляторы, таблицы, автоматическое решение подзадач и т.п.). Чаще всего такое ПСУН предоставляет возможность работать в одном из следующих режимов: теория, демонстрация примеров, работа с репетитором, самостоятельная работа, самоконтроль. Базовая направленность – работа с репетитором |

||

|

Контролирующие программы |

Предназначены для диагностики и/или оценки результатов обучения. Можно выделить подмножества данного блока программ: программы для контроля и проведения диагностического тестирования |

||

|

Вспомогательные средства |

Предметно-ориентированные средства |

Пакеты программ, позволяющие оперировать объектами определенного класса. Среда обеспечивает наглядное представление объектов и их свойств. К данной группе относятся микромиры, моделирующие программы, инструментальные и учебные пакеты предметной направленности |

|

|

Справочные |

Основное назначение – хранить и предъявлять учащимся учебную информацию. К данной группе средств можно отнести собственно справочники, энциклопедии, сайты, базы данных, используемые в учебном процессе |

||

Перечень и пути создания ПСУН. Перечень ПСУН в настоящее время включает в себя: электронные (компьютеризированные) учебники и учебные пособия; электронные лекции, обучающие и контролирующие компьютерные программы; справочники и базы данных учебного назначения; сборники задач, заданий и примеров (ситуаций); предметно-ориентированные среды; компь-ютерные иллюстрации для поддержки различных видов учебных занятий.

Анализ и обобщение вариантов разработки ПСУН показал, что в настоящее время существует четыре возможных пути создания ПСУН с помощью:

прямого программирования на языке высокого уровня;

использования готовых обучающих программ по курсам, дисциплинам, разделам, которые собраны в фондах НИИ Высшего образования, РосНИИ информационных систем, Института информатизации образования и других организаций;

заказа специализированным государственным или коммерческим организациям на изготовление ПСУН;

инструментальных систем, которые позволяют изготавливать ПСУН преподавателю-предметнику, не владеющему языками программирования.

Среди используемых отечественных инструментальных систем можно отметить АДОНИС, УРОК и системы, позволяющие создавать мультимедиа программные продукты (ДЕЛЬФИН–3, Statpro Multimedia и др).Но все эти преимущества не являются достаточным условием для создания эффективных обучающих программ, например, насыщенность учебного курса мультимедийными элементами не гарантирует успешного усвоения этого курса.

Опыт создания и использования ПСУН показывает, что эффективность программ достигается, когда удается соединить и решить в комплексе методические, дидактические и технические требования.

В этом случае автор-педагог разрабатывает методику самостоятельного обучения и контроля, учитывая при этом опыт изложения теоретического материала; различные способы контроля; решение задач и примеров; возможные ошибки обучаемых при изучении материала; трудные места в усвоении курса и т.д.

Одним из основных требований, предъявляемым к ПСУН, является обеспечение необходимого уровня обратной связи с обучаемым. Если в программе не предусмотрена возможность реакции на действия обучаемого, то, как бы хороши ни были средства подачи материала, обучения не будет. Обучающую программу следует проектировать и разрабатывать как систему, состоящую из двух основных подсистем:

подсистемы обучения, предназначенной для выдачи учебного материала;

подсистемы диагностики, обеспечивающей сбор и обработку данных о работе обучаемого и об эффективности собственно обучающей программы.

При этом единственным ограничением для реализации этой методики являются технические возможности.