Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

ГОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж»

Вирусы и природа их происхождения

Исполнитель:

Дмитриева И.Ю.,

студентка 23 группы

Руководитель:

Каптиева О.В.,

преподаватель

естественнонаучных

дисциплин

г. Красноуфимск

Паспорт

Название проекта: «Вирусы и природа их происхождения».

Руководитель проекта: Каптиева О.В.

Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту

Естествознание.

Учебная дисциплина близкая по теме предмета биология.

Тип проекта: творческий.

Возраст обучающихся, для которых предоставлен проект 16-18 лет.

Необходимое оборудование: учебная литература, фотографии,

компьютер, принтер, сканер.

Введение

Природа происхождения вирусов

Что представляют собой неклеточные формы жизни?

Как вирус проникает в клетку?

Способ размножения вирусов

Что такое СПИД?

Вред и польза вирусов

Америка впервые одобрила вирусы в качестве пищевой добавки

Заключение

Список литературы

Введение

Разнообразие жизни на земле с трудом поддается описанию. Полагают, что сейчас на нашей планете обитает свыше миллиона видов животных, 0,5 млн. видов растений, до 10 млн. микроорганизмов, причем эти цифры занижены. Нет, и не будет никогда человека, который знал бы все эти виды. Тем более возникает острая нужда в системе живой природы, руководствуясь которой мы могли бы найти в ней место для организма, который нас заинтересовал,- будь то бактерия, вызывающая новую болезнь, новый жук или клещ, птица или рыба. Эту необходимость люди осознали еще в запрошлом веке.

Именно тогда великий шведский натуралист Карл Линней создал научную систему живой природы, которой мы пользуемся и в настоящее время. Отчет возраста научной систематики ведется с 1758г., когда вышло в свет 10-е издание линнеевской «Системы природы». Основные принципы Линнея и названия видов, данные им, сохраняются до сих пор, хотя видов сейчас известно в тысячи раз больше.

В нашем мире существует большая группа живых существ, не имеющих клеточного строения. Эти существа носят названия вирусов (лат. ”вирус”- яд) и не представляют неклеточные формы жизни. Вирусы нельзя отнести ни к животным, ни к растениям. Они исключительно малы, поэтому могут быть изучены только с помощью электронного микроскопа.

Вирусы способны жить и развиваться в клетках других организмов. Поселяясь внутри клеток животных и растений, вирусы вызывают много опасных заболеваний, таких как мозаичная болезнь табака, гороха и других культур (у растений). В изучении прокариот и вирусов линнеевская система в полной мере не применяется. В его времена о мире микроорганизмов почти ничего не знали.

Поэтому формы вирусов и бактерий в системе часто обозначают не звучными латинскими буквами, а сочетаниями букв и цифр. Вирусы имеют генетические связи с представителями флоры и фауны Земли. Согласно последним исследованиям, геном человека более чем на 30 % состоит из информации, кодируемой вирусоподобными элементами и транспозонами. С помощью вирусов может происходить так называемый горизонтальный перенос генов (ксенология), то есть передача генов между двумя неродственными (или даже относящимися к разным видам) особями.

Мы выбрали эту тему, так как считаем, что она очень актуальна в наше время. Многие ученые борются с опасными, смертельными вирусами с того времени, как только они были обнаружены.

С моей точки зрения, борьба с вирусами будет всегда, пока ученые не найдут средство, которое уничтожит эти опасные для жизни человека организмы имеющие неклеточную форму строения.

Бороться с этими организмами очень тяжело, так как, они имеют свойство изменять состав своего строения при попадании в благоприятные условия.

При написании проекта мы поставили перед собой следующую цель: изучить суть происхождения вирусов, их строение и роль в природе.

1)подобрать необходимые информационные источники;

2)проработать данную информацию и соотнести ее с изучаемой проблемой;

3)рассмотреть открытия ученых с целью исследования строения вирусов;

4)найти положительные и отрицательные качества вирусов;

5)подготовиться к защите проекта.

Природа и происхождение вирусов

Современные представления о вирусах складывались постепенно. В 1892г. Д.И. Ивановский обратил внимание на широко распространенную болезнь табака, при которой листья покрываются россыпью пятен (мозаичная болезнь). После открытия вирусов Ивановским их считали просто очень мелкими микроорганизмами, не способными расти на искусственных питательных средах. Вскоре после открытия вируса табачной мозаики была доказана вирусная природа ящура, а еще через несколько лет были открыты бактериофаги. Таким образом, были открыты три основные группы вирусов, поражающее растения, животных и бактерий. Однако в течение длительного времени эти самостоятельные разделы вирусологии развивались изолированно, а наиболее сложные вирусы -- бактериофаги -- долгое время считались не живой материей, а чем-то вроде ферментов. Тем не менее, уже к концу 20-х -- началу 30-х годов стало ясно, что вирусы являются живой материей, и примерно тогда же за ними закрепились наименования фильтрующихся вирусов, или ультравирусов.

В конце 30-х -- начале 40-х годов изучение вирусов продвинулось настолько, что сомнения в живой их природе отпали, и было сформулировано положение о вирусах как организмах. Основанием для признания вирусов организмами явились полученные при их изучении факты, свидетельствовавшие, что вирусы, как и другие организмы (животные, растения, простейшие, грибы, бактерии), способны размножаться, обладают наследственностью и изменчивостью, приспособляемостью к меняющимся условиям среды их обитания и, наконец, подверженностью биологической эволюции, обеспечиваемой естественным или искусственным отбором. Это является, прежде всего, взаимодействием двух геномов -- вирусного и клеточного.

Согласно третьей, вирусы являются дериватами клеточных генетических структур, ставших относительно автономными, но сохранившим зависимость от клеток. Третья гипотеза 20--30 лет казалась маловероятной и даже получила ироническое название гипотезы взбесившихся генов. Однако накопленные факты дают все новые и новые аргументы в пользу этой гипотезы. Наряду с этим накопилось значительное число фактов, свидетельствующих о существовании в природе в широких масштабах обмена готовыми блоками генетической информации, в том числе у представителей разных, эволюционно далеких вирусов. В результате такого обмена могут быстро и скачкообразно изменяться наследственные свойства путем встраивания чужеродных генов (заимствование генной функции). Новые генетические качества могут возникнуть также благодаря неожиданному сочетанию собственных и интегрированных генов (возникновение новой функции). Наконец, простое увеличение генома за счет неработающих генов открывает возможность эволюции последних (образование новых генов).

Что представляют собой неклеточные формы жизни?

Кусает больно и обидно,

Хоть самого подчас не видно…

Дж. Свифт

«Что же, пусть наша прекрасная незнакомка так и останется незнакомкой, лишь бы она полюбила нас», ? сказал, по преданию, выдающийся микробиолог Л.Пастер, так и не сумев выделить возбудителя бешенства? страшной болезни, от которой в XIX веке не было никакого спасения. Получить вакцину и тем самым познать природу инфекционного агента и спасти многие тысячи человеческих жизней ему удалось. Сделать это в те времена не смог бы никто, поскольку возбудителем бешенства оказался не микроб, как того ожидал Л.Пастер, а вирус.

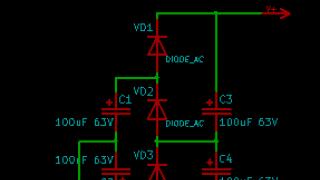

Наряду с одноклеточными и многоклеточными организмами в природе существуют и другие формы жизни. Это вирусы, не имеющие клеточного строения. Они представляют переходную форму между живой и неживой материей. Вирусы устроены очень просто. Каждая вирусная частица состоит из РНК или ДНК, заключенной в белковую оболочку, которую называют капсидом, полностью сформированная инфекционная частица называется вирионом . У некоторых вирусов (герпеса или гриппа) есть еще и дополнительная оболочка, которая возникает из плазматической мембраны клетки-хозяина. Вирусы способны жить и размножаться только в клетках других организмов. Во внешней среде они не проявляют никаких признаков жизни, многие имеют форму кристаллов. Величина вирусов колеблется от 20 до 300 нм.

Вирус обладает достаточно сложной внутренней структурой. Его сердцевина (ядро) содержит одну (иногда больше) молекулу нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК). Нуклеиновые кислоты самых мелких вирусов содержат 3-4 гена, а самые крупные вирусы имеют до 100 генов. Снаружи вирус покрыт белковым «чехлом», защищающим нуклеиновую кислоту от вредных воздействий окружающей среды. Форма вирусов очень разнообразна. По размерам вирусы подразделяют на крупные (300-400 нм в диаметре), средние (80-125 нм) и мелкие (20-30 нм). Крупные вирусы можно увидеть в обычный микроскоп, более мелкие изучают под электронным микроскопом.

Как вирус проникает в клетку?

Вирусы растений, клетки которых кроме мембраны защищены прочной оболочкой из клетчатки, могут проникнуть в них лишь в местах механических повреждений. Разносчиками этих вирусов могут быть членистоногие - насекомые вроде тлей и клещи с сосущим аппаратом. Они переносят вирионы на своих хоботках. И у человека переносчиками вирусных болезней могут быть москиты (желтая лихорадка), комары (японский энцефалит) или клещи (таежный энцефалит). Раньше все вирусы, распространяющихся при помощи кровососов, объединяли в группу арбовирусов .

Безоболочечные клетки животных, защищенные одной мембраной, более уязвимы для вирусов в первую очередь из-за своей способности к фаго - и пиноцетозу . Захватывая питательные вещества, они часто «проглатывают» и вирионы. Если клетки соединены друг с другом, как клетки нервной системы, вирус может путешествовать по этим контактам, заражая одну клетку за другой. Обычно это медленный процесс (так происходит заражение, например, при укусе бешеного животного).

Наконец, у многих вирусов развиваются специальные приспособления для проникновения в клетку. Клетки, выстилающие дыхательные пути, покрыты защитным слоем слизи. Но вирус гриппа разжижает слизь и проникает к мембране (потому-то первый симптом гриппа - часто насморк).

Вирус СПИДа заражает белые кровяные тельца нашей крови - лейкоциты , используя белки, которые торчат из поверхности его оболочки, «украденной» у хозяйской клетки.

На этом рисунке вы может увидеть, как вирусы проникают в клетку. Слева и в центре бактериофаг кишечной палочки: при сокращении хвоста нить ДНК из головки впрыскивается в цитоплазму бактериальной клетки. Справа - заражение клетки человека вирусом СПИДа. Гликопротеид оболочки gP 120 прилипает с специфическому белку CD 4; gP 41 протыкает мембрану хозяйской клетки, в результате белковая капсула РНК проходит в цитоплазму, а пустая оболочка вириона отбрасывается.

Классификация организмов на основе клеточной теории. Общая характеристика вирусов и их биолого-экологической роли на Земле.

При изучении органического мира Земли было установлено, что организмы по их строению можно разделить на две большие группы: клеточные и неклеточные формы. Большинство организмов имеют клеточное строение, и только организмы, образующие царство Вирусы , имеют неклеточное строение.

Вирусы были открыты Д.И. Ивановским в 1892г., а в 1917г. Феликс Дэрель открыл бактериофаг - вирус, поражающий бактерии. Вирусы образуют царство Предклеточные или Вирусы . Это организмы, имеющие очень малые размеры (от 20 до 200 нм (нанометров)). Вирусы не способны к росту и их жизнедеятельность может осуществляться только внутри клетки организма хозяина.

Биолого-экологическая роль вирусов состоит в том, что они являются фактором эволюции, вызывая гибель ослабленных особей и способствуя выживанию более приспособленных к данной среде обитания организмов.

Способ размножения вирусов

Вирус (от лат. virus- яд) - микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов.

Вирусология (от virus и logos - слово, учение), наука о вирусах. Общая вирусология изучает природу вирусов, их строение, размножение, биохимию, генетику.

Способ размножения вирусов также отличается от деления, почкования, спорообразования или полового процесса, которые имеют место у одноклеточных организмов, у клеток многоклеточных организмов и у последних в целом. Репродукция, или репликация, как обычно обозначают размножение вирусов. Формирование вирионов происходит либо путем само сборки (упаковка вирусной нуклеиновой кислоты в белковые капсиды и образование нуклеокапсида), либо с участием клетки, либо обоими способами (оболочечные вирусы). Конечно, противопоставление митотического деления клетки и репликации не абсолютно, так как способы репликации генетического материала у ДНК-содержащих вирусов принципиально не отличаются, а если учесть, что и синтез генетического материала у РНК-содержащих вирусов также осуществляются по матричному типу, то относительным является противопоставление митоза и репликации всех вирусов. И, тем не менее, различия в способах размножения клеток и вирусов настолько существенны, что имеет делить весь живой мир на вирусы и невирусы.

Что такое СПИД?

В мире существует множество вирусов, которые вызывают опасные для человека заболевания, такие как бешенство, энцефалит, полиэмиет, иммунодефицит, грипп, оспа…

Медицинская, ветеринарная и сельскохозяйственная вирусология исследуют патогенные вирусы, их инфекционные свойства, разрабатывает меры предупреждения, диагностики и лечения вызываемых ими заболеваний.

В наше время серьезной проблемой является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Это эпидемическое заболевание человека, поражающее преимущественно иммунную систему, которая защищает организм от различных болезнетворных агентов. Заражение системы клеточного иммунитета человека проявляется развитием прогрессирующих инфекционных заболеваний и злокачественных новообразований, причем организм становится беззащитным к микробам, которые в обычных условиях не вызывают болезни.

Впервые СПИД был официально зарегистрирован на территории США в 1981г., а в 1983г. Удалось доказать, что он вызывается неизвестным ранее человеческим вирусом, из семейства ретровирусов. В состав этого

вируса входит только ему присущий фермент - ревертаза . Открытие его было настоящей революцией в биологии, так как показало возможность передачи генетической информации не только по классической схеме ДНК> РНК> белок, но и путем обратной транскрипции от РНК>ДНК.

Возбудитель болезни - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Геном ВИЧ представлен двумя идентичными молекулами РНК, состоящими примерно из 10 тыс. пар оснований. При этом ВИЧ, выделенный от различных больных СПИДом, отличаются друг от друга по количеству оснований (от 80 до 1000). ВИЧ обладает уникальной изменчивостью, которая в 5 раз превышает изменчивость вируса гриппа и в 100 раз больше, чем у вируса гепатита В. Беспрерывная генетическая и антигенная изменчивость вируса в человеческой популяции приводит к появлению новых вирионов ВИЧ, что резко усложняет проблему получения вакцины и затрудняет проведение специальной профилактики СПИДа. Более того, это свойство ВИЧ, по мнению ряда специалистов, ставит под сомнение саму возможность создания эффективной вакцины для защиты от СПИДа.

Одно из проявлений заражения человека вирусом СПИДа - поражение центральной нервной системы. Для СПИДа характерен очень длительный инкубационный период (исчисляется с момента заражения до появления первых признаков болезни). У взрослых он составляет в среднем 5 лет. Предполагается, что ВИЧ может сохраняться в организме пожизненно. Это значит, что до конца своей жизни инфицированные люди могут заражать других, а при соответствующих условиях могут заразиться СПИДом.

Один из главных путей передачи ВИЧ и распространения СПИДа - половые контакты, поскольку возбудитель его наиболее часто находится в крови, сперме и влагалищных выделениях инфицированных людей.

Гарантией безопасности от СПИДа являются здоровый образ жизни, крепость брачных уз и семьи, негативное отношение к половым извращениям и распущенности, случайным половым связям.

Ниже дано схематическое изображение вирусов: О - оболочка вируса оспы; Б - белковые включения. Слева - схема вириона вируса СПИДа; Р - специфические белки вируса; gP - гликопротеиды вируса; 1 - мембрана, «украденная» у клетки хозяина; 2 - молекулы РНК в белковой оболочке; 3 - молекулы белка, трансформирующегося РНК в ДНК.

Вред и польза вирусов

Многие вирусы - причина опасных болезней человека. Кроме СПИДа и онкогенных , вызывающих рак, к ним относятся вирусы оспы, кори, бешенства, полиомиелита, гриппа, острых респираторных заболеваний: ОРЗ, желтой лихорадки, герпеса (говорят: «на губах высыпала лихорадка») и даже вирусы вызывающие рост бородавок.

Однако далеко не все болезни, вызываемые вирусами, научились успешно предупреждать и лечить. Лечить и иммунодефицит мы еще не научились, и, как правило, это страшное заболевание через несколько лет приводит к смерти. И совсем нерешенная проблема - раковые заболевания. Научиться успешно, бороться с вирусами, вызывающими злокачественные опухоли, предстоит врачам будущего.

Какая польза может быть от вирусов? Ведь это враги всего живого. Польза может быть, если вирус - враг врага, а это значит, что не во всех случаях действие вируса негативно. Если он атакует одноклеточные организмы, к которым, в частности, относятся бактерии, те погибают. Поэтому с помощью таких вирусов, бактериофагов, можно уничтожать бактерии, вызывающие такие опасные заболевания, как дизентерия, холера, чума.

Способность вируса убивать клетку - хозяина можно использовать при борьбе с отдельными клетками многоклеточных организмов, и прежде всего - раковыми. При этом залог успеха является точная «наводка» вируса на клетку, которую предстоит убить, поскольку сам по себе он готов поразить все чувствительные к нему клетки организма. Для этого и вирус, и специальный белок, антитело, способный селективно связываться с участком поверхности клетки - мишени, прикрепляются к наночастице, выступающей в роли своеобразного транспортного средства. Такой «снаряд» атакует только определенные клетки, разрушая их. Разумеется, нужно позаботиться и о том, чтобы вирус мог покинуть организм, не повредив здоровые клетки. В нанотехнологиях вирусы используют также в качестве «темплата» для создания наноструктурированных систем.

Некоторые вирусы, вызывающие болезни насекомых, используют для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Однако следует признать, что вред, приносимый этими простейшими формами жизни. Во много раз превышает их пользу.

Америка впервые одобрила вирусы в качестве пищевой добавки

Необычный метод борьбы с опасными инфекционными заболеваниями, типа листериоза, предложили американские ученые. Вирусы - бактериофаги, безопасные для человека, будут распыляться на мясных продуктах, готовых к употреблению, чтобы убивать смертельные бактерии. Метод одобрен Американским управлением по контролю нал пищевыми продуктами и медикаментами.

Листериозом, в том числе - через зараженную пищу, в США ежегодно заболевают тысячи людей, и примерно 500 из них гибнет. Выход нашла биотехнологическая компания. Она придумала «коктейль» из шести вирусов, смертельных для бактерии Listeria monocytogenes. Вирусы предложено распылять в массовом порядке на мясных продуктах, готовых к употреблению: нарезанной ветчине, хот - догах, сосисках, колбасах, а также различных продуктах из домашней птицы.

Этот специально подготовленный и очищенный коктейль прошел все необходимые испытания - никаких побочных эффектов и никакого видимого изменения в обработанной еде не происходило.

Заключение

В ходе работы над проектом я еще в большей мере убедилась, что необходима острейшая борьба с опасными для жизни человека вирусами. И это тоже весьма трудоемкая работа, так как вирусы могут мутировать, т.е. изменяться по своему составу. Вот поэтому очень трудно найти лекарство, например, против вируса иммунодефицита.

В наше время вирусы изучаются учеными всего мира. Человечество пытается извлекать из них пользу. Мы уже научились избавляться от бактерий вызывающие различные болезни с помощью бактериофагов.

Может быть, в будущем борьба с вирусами не будет такой серьезной проблемой как сейчас.

В природе нет ни одного организма, который бы приносил только вред и уничтожал другие организмы. Ведь для чего-то он был создан природой?

Считаю, что в полной мере раскрыла тему своего реферата и решила все поставленные перед собой задачи, максимально проработав всю литературу по данной теме.

Также я считаю, что эта тема очень актуальна, она действительно нужна при изучении естествознания. Ведь мы получаем новые знания о вирусах, осознаем всю опасность, которую они могут причинить каждому живому организму на нашей планете.

Список литературы

1. Богданова Т. Л. Биология: задания и упражнения. Пособие для поступающих в вузы. - М.: Высшая школа, 1991.

2. Кнорре Д. Г., Мызина С. Д. Биологическая химия: Учебник для хим., биол. и мед. спец. вузов. - М.: Высшая школа, 2000.

3. Лемеза Н. А., Камлюк Л. В. Биология в вопросах и ответах: Учебное пособие / Худ. обл. М. В. Дранко. - Мн.: ООО «Попурри», 1997.

4. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1994г.

5. Полянский Ю. И. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. сред. шк. - М.: Просвещение, 1993.

6. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: Учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2002.

Диагноз «рак» часто звучит как приговор. Миллионы людей ежегодно умирают от этой страшной болезни. В Соединенных Штатах рак является убийцей номер два, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Каждый год его жертвами становятся около полумиллиона американцев. Однако рак все же можно предупредить. Профилактика — вот ключ к решению этой проблемы. Добавьте сюда раннюю диагностику и лечение — и вы получите формулу спасения миллионов людей от преждевременной смерти.

Профилактическая медицина родилась тысячи лет назад еще при Моисее. В Библии говорится, что именно Моисей, вдохновленный Богом, создал первый в истории кодекс здоровья. Моисей не только ввел карантин при инфекционных заболеваниях, он разработал целый комплекс особых санитарно-эпидемиологических мер, включая удаление нечистот. Моисей на века опередил свое время в понимании и лечении болезней.

XVI век — век научного прогресса и просвещения. Именно тогда Пастер выявил, что многие инфекционные заболевания вызываются микроорганизмами. Наконец, в начале нашего века были открыты специальные химические вещества и антибиотики, позволяющие лечить и предупреждать инфекции. Но самым знаменательным событием в области здравоохранения явилось развитие профилактической медицины.

В 1798 году английский врач Эдвард Дженнер обнаружил, что доярки часто заболевают коровьей оспой (легкой формой натуральной оспы). Он заметил также, что перенесшие это заболевание не были подвержены натуральной оспе, страшному инфекционному заболеванию, эпидемии которого периодически проносились по Европе, ежегодно унося тысячи жизней. Доктор Дженнер взял содержимое пустул (гнойничков) заболевшего коровьей оспой скота и внес небольшое количество его в царапину на коже своего шестимесячного сына. Это привело к разработке вакцины натуральной оспы и рождению новой науки — иммунологии. Когда вакцина была усовершенствована и ее применение расширилось, число случаев заболевания оспой заметно сократилось. Благодаря программе массовой иммунизации, осуществленной Всемирной организацией здравоохранения в 70-х годах нашего столетия, оспа была побеждена. В 1977 году в Сомали, Африка, был зарегистрирован последний случай заражения этой болезнью на планете Земля.

Лишь 125 лет назад серьезно заговорили о профилактике заболеваний, а не только об их лечении. В то время внимание медиков было в основном направлено на инфекционные заболевания, которые уносили наибольшее число жизней. Затем произошла революция в санитарии. Согласованные усилия ученых-медиков были направлены на окружающую среду, главным образом, на обеспечение населения экологически чистой питьевой водой, удаление сточных вод, бытовых отходов и других нечистот. Стал осуществляться контроль за пищевыми источниками заражения, включающий в себя проверку мяса и пастеризацию молока. Эти усилия общественного здравоохранения позволили заметно снизить заболеваемость.

Около 30 лет назад на профилактику заболеваний стали смотреть как бы по-новому. Но теперь речь шла уже не об инфекционных, а о таких соматических заболеваниях, как атеросклероз сосудов сердца, инсульт, гипертония, диабет, артрит и рак. Оказалось, что их можно предотвратить путем улучшения «личной экологии». Эти так называемые «болезни образа жизни» можно предупредить, прежде всего, с помощью индивидуальных, личных усилий. При этом деятельность органов общественного здравоохранения — как частных, так и государственных — переместилась в область распространения информации по вопросам охраны здоровья.

Однако прежде чем говорить о профилактике рака, следует сказать о самом заболевании. Рак — это не единичная болезнь, а скорее группа заболеваний, вызываемых различными причинами, что обусловливает и соответствующий подход к их лечению. Рак матки, например, может возникнуть как в области шейки, так и в теле матки. Возникновение, симптомы, лечение и прогноз двух этих типов рака матки различны. Онкологи различают более ста форм рака у людей.

Многое удалось узнать об этиологии (раздел медицины, изучающий причины и условия возникновения болезней) и лечении этой группы сложных заболеваний, называемых раком, однако значительная часть вопросов остается без ответа до сих пор. К счастью, для того чтобы изменить образ жизни, повышающий риск заболеваемости раком, не обязательно знать ответы на все вопросы. Следуя советам, данным в этой главе, можно предотвратить рак на 70—90%, а может быть, и больше.

Каковы причины рака

Было бы замечательно, если бы на этот простой вопрос имелся такой же простой ответ. К сожалению, ответ непрост. Рак — это проблема огромной сложности. Этиология рака связана со многими факторами — возрастом, расой, культурой, образом жизни, внешней и внутренней средой, генетической предрасположенностью. Хотя вообще рак считается болезнью пожилых людей (половина всех случаев приходится на возраст после 65 лет), тем не менее в Соединенных Штатах ежегодно умирает от рака более 1500 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Каждый год от рака умирает детей больше, чем от инфекционных заболеваний. К счастью, с 1950 года смертность детей от рака снизилась вдвое. Иммунитета против рака не имеет никто. В Африке чернокожие редко болеют раком прямой кишки или кожи, у американских же негров рак прямой кишки встречается чаще, чем у белых американцев. Фактически в Соединенных Штатах чернокожие заболевают раком чаще, чем белые. За последние 30 лет заболеваемость раком среди чернокожих увеличилась на 27%, тогда как у белых — только на 12%. Исключением из этой закономерности является рак тела матки. В 1985 году у белых женщин он встречался вдвое чаще, чем у черных.Отмечается прямая зависимость между культурой и образом жизни человека и заболеваемостью раком. Неправильное питание, наркотики, алкоголь, табак и стрессы являются очень важными факторами, обусловливающими возникновение рака. В странах третьего мира это заболевание встречается гораздо реже, чем в так называемом западном мире. Среди адвентистов седьмого дня, проживающих в Калифорнии, заболеваемость раком заметно ниже, чем в целом по штату.

Рак начинается с перерождения одной-единственной клетки. Об этом речь пойдет дальше. То, что вызывает первое изменение в данном процессе перерождения, называется инициатором. Однако, прежде чем клетка станет раковой, в ней происходит целый ряд изменений. Эти вторичные изменения происходят под действием факторов, называемых промоторами. Рак не развивается при отсутствии одного из этих факторов — инициирующего и способствующего. Процессы, предшествующие возникновению рака, происходят в ядре клетки, а конкретнее — в генах, этом «главном участке управления» деятельностью клетки. Существует много разновидностей генов, и каждая из них выполняет свою функцию. Гены не только передают наследственные признаки от поколения к поколению, они отвечают также за управление деятельностью внутри клетки и за выработку многочисленных ферментов, гормонов и других химических веществ, необходимых для нормального протекания физиологических процессов. Гены также контролируют и направляют рост клеток, их воспроизводство. Гены выстроены в определенной последовательности в ДНК хромосом. Нарушение этой последовательности (транслокация) и может послужить толчком к возникновению рака. Протоонкогены — это гены, которые выполняют в клетке контрольные функции, но именно они являются мишенью для инициаторов рака. Некоторые из протоонкогенов, связываясь с инициатором или транслируясь, превращаются в онкогены, которые при дальнейшем контакте с инициаторами или промоторами производят жизнеспособные раковые клетки, образующие опухоли.

К факторам окружающей среды, которые могут служить инициаторами или промоторами рака, относятся радиационные агенты (ультрафиолетовые лучи, тепловая и рентгеновская радиация), химические канцерогены (табачный дым, алкогольные напитки, промышленные химические вещества) и стресс. Изменения генов, вызванные инициаторами, обычно необратимы и скоротечны. Те же самые агенты, которые действуют как инициаторы, могут служить и промоторами. Промоторы действуют в течение длительного периода времени (иногда годы). Их действие можно предотвратить. Примерами промоторов являются пищевой жир, фенобарбитал, гормоны, афлатоксины, сахарин, асбест, углеводороды, синтетические эстрогенные средства. Доказано, что стресс является одним из важных факторов, вызывающих рак. Любое раздражение — эмоциональное или физическое — оказывает влияние на внутреннюю среду организма. Происходит угнетение иммунной системы. Добавьте к этому усиленное выделение гормонов, соляной кислоты, веществ типа адреналина — и вы получите благоприятную среду для неконтролируемого воспроизводства клеток.

Доказана также роль вирусов в заболевании раком. Более 20 лет назад на конференции хирургов я слышал заявление Нобелевского лауреата Уэнделла Стэнли. По его мнению, все виды рака определенным образом связаны с вирусами. Стэнли первому удалось выделить такой вирус (1935 г.). Он был коллегой Франциска Дюран-Рейнальса из Йельского университета, который одним из первых выдвинул теорию вирусной природы раковых опухолей. Цепь доказательств, связывающих возникновение рака с вирусами, берет свое начало еще в конце прошлого века. В 1892 году русский микробиолог Д. И. Ивановский первым обнаружил вирус мозаичной болезни листьев табака. В 1911 году П. Раус открыл вирус, вызывающий саркому у кур и передающийся другим птицам. В 1936 году Биттнер обнаружил вирус, который вызывает опухоль молочной железы у мышей, и доказал, что он передается с молоком мыши. Позже ученый установил связь вирусного агента с генетическими изменениями, которые ведут к развитию рака. Исследователь Дубелько первым вырастил культуру раковых клеток, в частности, культуру вируса полиомы мышей. Сара Стюарт в 1957 году открыла новый вирус рака и вырастила его культуру, которая вызывала рак, когда ее вводили здоровым животным.

В 50-х годах Л. Гросс сделал необычное наблюдение. У мышей в возрасте до 16 дней, которым он вводил вирус рака, развивалась лейкемия. У мышей той же породы в более старшем возрасте, которым вводился этот же вирус, развивался рак слюнных желез.

В настоящее время известно более 50 вирусов (разновидности как РНК, так и ДНК), которые вызывают рак у животных.

Степень распространения вирусных инфекций в животном мире поражает воображение. Было обнаружено, что более 40% коров в молочном хозяйстве имеют вирус бычьей димфомы (по результатам проверки в отдельных стадах). Определенные вирусы вызывают рак у рыб. Несколько лет назад одно западное государство вынуждено было закрыть свои рыбные питомники из-за вспышки рака в инкубационных баках. Я вегетарианец и убежден, что животные продукты, включая яйца, молоко, птицу, рыбу и мясо, — это фактор риска, хотя в настоящее время еще не доказано, что любой вирус рака может передаваться от животного человеку. Однако эти доказательства, возможно, скоро появятся. Некоторые исследователи сообщали об обнаружении в крови больного, страдающего раком, антител к определенным ретровирусам, вызывающим рак у животных. В 1970 году было обнаружено, что некоторые вирусы выделяют необычные ферменты, способные превращать РНК в ДНК. Этот фермент получил название обратной транскриптазы. Вирусы, которые выделяют подобный фермент, были сгруппированы в семейство, получившее название ретровирусов. Ретровирусы вызывают многие болезни у животных, в том числе и рак. Считается, что они вызывают некоторые заболевания и у людей, но пока остается недоказанным, что содержащие РНК вирусы рака могут внедряться в клетки человеческого организма, приводя к возникновению заболевания.

Генетические изменения, вызываемые инициатором, могут привести к мутации. Некоторые мутированные гены становятся онкогенами. К счастью, требуется мутация двух или более клеток, прежде чем развивается рак. С единичной мутацией организм обычно справляется с помощью защитных сил, и воспроизводство аномальных клеток прекращается. Благоприятным фактором является и то, что мутации, по большей части, вызывают смерть клетки, а не перерождение ее в раковую клетку.

Давайте рассмотрим лимфому Беркитта (африканскую лимфому) — рак, при котором инициатором может служить вирус Эпштейна-Барра (ЕВ), имеющий также отношение к носоглоточной карциноме и, возможно, к другим разновидностям рака у людей. Известно также, что вирус ЕВ вызывает инфекционный мононуклеоз. Вирус ЕВ может изменить ген роста в ядре клетки, не вызывая рака. Повторная встреча с этим вирусом или с каким-либо другим инициатором или промотором может вызвать вторую мутацию и возможную дислокацию в нормальном расположении генов. Теперь аномальная клетка предрасположена к тому, чтобы воспроизводить себя и образовывать опухоли, но этого все же не происходит без участия одного или более промоторов. Как указывалось, возможными промоторами рака являются пищевые токсины, малярия, наркотики и даже обычные гормоны.

Сходный механизм действует при некоторых разновидностях первичного рака печени. Здесь вирусы могут быть как инициаторами, так и промоторами. Токсины также могут являться инициаторами или промоторами. Недавно ученые обнаружили, что фенобарбитал, широко применяемое седативное средство, может стать промотором рака печени.

Кроме того, в развитии рака большую роль играет так называемая предрасположенность. Предрасположенность означает, что человек способен воспринять болезнь. Это во многом определяется его иммунной системой. Если у человека сильный иммунитет, то химические канцерогены, вирусы и даже умеренная радиация могут и не привести к раковым изменениям.

Общим для всех видов рака является патологическое и неконтролируемое воспроизводство клеток. Организм человека состоит приблизительно из 100 триллионов клеток, большая часть которых отвечает воспроизводством на раздражение или повреждение. Ежедневно умирают миллиарды клеток — их место должны занять новые. Давайте очень бегло рассмотрим строение клетки.

Микроскопические по своим размерам клетки насчитывают неограниченное разнообразие форм и видов. Каждая из них имеет оболочку, в которой заключено ее вещество. Оболочка состоит из двух слоев фосфолипидов. Фосфолипиды — это жиры и жировидные вещества (липиды), присоединенные к комплексной соли фосфорной кислоты. Для нормального функционирования каждая живая клетка должна находиться в состоянии постоянного движения, как амеба. Важное значение для этого движения имеет правильный состав фосфолипидов. Слишком большое количество холестерина, насыщенных или перенасыщенных жиров придает оболочке жесткость и мешает движению клетки. Так что количество и качество жиров в нашем рационе оказывает определенное влияние на активность клетки. Слишком большое количество холестерина, определенные виды жиров в рационе приводят к образованию неполноценных клеточных оболочек.

Внутри клетки находится протоплазма и ферменты, которые позволяют клетке выполнять ее специфические функции. Одни клетки нашего организма вырабатывают инсулин, другие — альбумин и глобулин, третьи вырабатывают антитела и иные средства химической защиты. Все клетки производят энергию. Им самим также требуется энергия. Контроль за всей этой деятельностью осуществляется из клеточного ядра.

- Страница 1 из 2

Современные представления о вирусах складывались постепенно. После открытия вирусов Д. И. Ивановским (1892) их считали просто очень мелкими микроорганизмами, не способными расти на искусственных питательных средах. Вскоре после открытия вируса табачной мозаики была доказана вирусная природа ящура , а еще через несколько лет были открыты бактериофаги . Таким образом, были открыты три основные группы вирусов, поражающие растения, животных и бактерии.

Однако в течение длительного времени эти самостоятельные разделы вирусологии развивались изолированно, а наиболее сложные вирусы -- бактериофаги -- долгое время считались не живой материей, а чем-то вроде ферментов. Тем не менее, уже к концу 20-х - началу 30-х годов стало ясно, что вирусы являются живой материей, и примерно тогда же за ними закрепились наименования фильтрующихся вирусов, или ультравирусов. Это нашло отражение в одной из первых монографий о них . Позже приставки отпали, и укоренилось ныне применяемое обозначение -- вирусы, под которым объединили вирусы растений, животных и бактериофаги -- бактериальные вирусы.

В конце 30-х - начале 40-х годов изучение вирусов продвинулось настолько, что сомнения в живой их природе отпали, и было сформулировано положение о вирусах как организмах . Основанием для признания вирусов организмами явились полученные при их изучении факты, свидетельствовавшие, что вирусы, как и другие организмы (животные, растения, простейшие, грибы, бактерии), способны размножаться, обладают наследственностью и изменчивостью, приспособляемостью к меняющимся условиям среды их обитания и, наконец, подверженностью биологической эволюции, обеспечиваемой естественным или искусственным отбором.

Концепция о вирусах как организмах достигла своего расцвета к началу 60-х годов, когда было введено понятие “вирион” как вирусного индивидуума . Однако в эти же годы, ознаменовавшиеся первыми успехами молекулярной биологии вирусов, начался и закат концепции о вирусах как организмах, и эти противоречивые процессы (триумф и закат) нашли свое отражение на 1-м Международном симпозиуме . Уже тогда одновременно с введением понятия “вирион” были показаны, с одной стороны, отличия их строения от строения клеток и даже был введен термин “архитектура” вирионов . С другой стороны, были обобщены факты, указывавшие на совершенно отличный от клеток тип размножения, который некоторое время называли дизъюнктивной репродукцией, подчеркивая разобщенность -- временную и территориальную -- синтеза генетического материала (РНК, ДНК) и белков вирусов. В докладе на упоминавшемся симпозиуме был также сформулирован основной критерий отличия вирусов от других организмов: генетический материал вирусов является одним из двух типов нуклеиновых кислот (РНК или ДНК), в то время как организмы имеют оба типа нуклеиновых кислот.

Этот критерий в дальнейшем оказался неабсолютным, так как, во-первых, ДНК-содержащие вирусы в ходе репродукции синтезируют информационные (или матричные) РНК, во-вторых, РНК-содержащие ретровирусы в ходе репродукции синтезируют ДНК, а, кроме того, крупные РНК-содержащие вирусы (оспы, герпеса) могут содержать небольшие количества РНК также и в вирионах, а небольшие количества ДНК (все же, вероятно, клеточной) обнаружены в вирионах вирусов гриппа. Основным и абсолютным критерием, отличающим вирусы от всех других форм жизни, является отсутствие у них собственных систем синтеза белка (рибосомных систем).

Накопившиеся к настоящему времени данные позволяют также прийти к выводу, что вирусы не являются организмами, пусть даже мельчайшими, так как любые, даже минимальные организмы типа микоплазм, риккетсий или хламидий имеют собственные белоксинтезирующие системы.

Способ размножения вирусов также отличается от деления, почкования, спорообразования или полового процесса, которые имеют место у одноклеточных организмов, у клеток многоклеточных организмов и у последних в целом. Репродукция, пли репликация, как обычно обозначают размножение вирусов, происходит дизъюнктивно (последний термин ныне чаще подразумевается, чем употребляется). Формирование вирионов происходит либо путем самосборки (упаковка вирусной нуклеиновой кислоты в белковый капсид и образование таким путем нуклеокапсида), либо с участием клетки (некоторые липидсодержащие фаги микоплазм), либо обоими способами (оболочечные вирусы). Конечно, противопоставление митотического деления клетки и репликации не абсолютно, так как способы репликации генетического материала клетки и ДНК-содержащих вирусов принципиально не отличаются, а если учесть, что и синтез генетического материала у РНК-содержащих вирусов также осуществляется по матричному типу, то относительным является противопоставление митоза и репликации всех вирусов. И, тем не менее, различия в способах размножения клеток и вирусов настолько существенны, что имеет смысл делить весь живой мир на вирусы и невирусы.

К вирусам не применимы и многие другие понятия, являющиеся “атрибутами” организмов. Прежде всего, такие фундаментальные понятия, как “особь”, “популяция”, “вид”.

Принято трактовать понятие “вирион” как вирусный индивидуум, хотя вирион является лишь определенной стадией жизни вируса, и как раз той стадией, на которой вирус не проявляет жизнедеятельности. Поэтому было даже предложено именовать эту стадию существования вируса вироспорой. Между тем существует несколько групп вирусов, у которых геном не только фрагментарен (это имеет место и у клеток эукариотов, геном которых дискретен и существует в виде суммы хромосом), но и разные его фрагменты разобщены и находятся в различных частицах. Вирус проявляет инфекционные свойства лишь при попадании полного набора разноименных частиц, число которых у вирусов растений 2 - 4, а у некоторых вирусов насекомых до 28. Что же представляет собой вирусный индивидуум в этих случаях, когда даже понятие “вирион” не может быть применено?

Переходя к анализу активной жизнедеятельности вируса, которая целиком сводится к его репродукции, мы обнаруживаем, что место проникшего в клетку вириона занимают либо голая нуклеиновая кислота его (например, у вируса полиомиелита), либо нуклеопротеидный комплекс (например, у вируса гриппа), либо более сложные субвирионные структуры (например, у реовируса). Затем происходит синтез дочерних молекул вирусного генома. У многих ДНК-содержащих вирусов этот процесс не только сходен с синтезом клеточной ДНК хромосом, но и обеспечивается в значительной степени, а иногда почти полностью клеточными ферментами. Причем это имеет место не только при образовании простых и мелких вирусов (паповавирусы, парвовирусы), но и при синтезе сложных вирусов с большим геномом (герпесвирусы, иридовирусы), у которых некоторая доля синтезов ДНК катализируется собственными ферментами. Образующиеся при этом репликативные интермедиаты вряд ли могут быть охарактеризованы как вирусные индивидуумы: это матрицы, на которых синтезируются многочисленные копии дочерних геномов вируса. У вирусов с геномом в виде однонитевой РНК они либо информационно бессмысленны, т. е. не кодируют соответствующие вирусспецифические белки (вирусы с позитивной полярностью генома), либо, напротив, содержат гены для вирусных белков, так как вирионная РНК не обладает кодирующими свойствами.

Наряду с продуктивным циклом некоторые ДНК-содержащие вирусы (умеренные фаги, паповавирусы, вирус гепатита В и др.) могут вступать в интегративное взаимодействие с клеточным геномом, ковалентно встраиваясь в него и, превращаясь в группу клеточных генов, которые передаются клеткам -- потомкам (у эукариотов) по законам Менделеева. В этом состоянии интегрированный вирусный геном, обозначаемый как провирус, фактически является группой клеточных генов. Если в провирусе произойдет мутация, делающая невозможным "вырезание" вирусного генома из клеточного, такой дефектный провирус может навсегда стать составной частью генома. Многие данные позволяют заключить, что геномы про- и эукариотов имеют в своем составе интегрированные гены или геномы в прошлом самостоятельных вирусов.

Существует большая группа РНК-содержащих ретровирусов, у которых на матрице их генома синтезируется комплиментарная ДНК. Она в виде двунитевой ДНК интегрируется (ковалентно встраивается) в клеточный геном и в этом виде является матрицей для синтеза дочерних молекул вирионной РНК и мРНК для синтеза вирусных белков. В обоих случаях (интеграбельные ДНК-содержащие вирусы, ретро-вирусы) провирус, образующийся такими путями, становится группой клеточных генов.

Эти факты и примеры наглядно иллюстрируют положение о неприменимости понятия индивидуума к вирусам.

Столь же неприменяемым к вирусам является и понятие популяции, так как внутриклеточная стадия репродукции, а тем более интеграционные процессы нацело лишают смысла трактовку репродуцирующегося вируса как популяции. К этому следует добавить данные о дефектных интерферирующих частицах, “сопровождающих” почти каждую вирусную инфекцию. Эти частицы представляют собой вирионы с неполным геномом, поэтому они не способны к репродукции. Тем не менее, они играют важную биологическую роль, обеспечивая персистенцию вирусов в инфицированных организмах или в культурах тканей. Таким образом, вирусная “популяция” чаше всего представляет собой суммы полноценных вирионов и дефектных образований, т. е. фактически мертвого материала. Такого рода “популяции”, состоящие из живых и мертвых особей, невозможно даже представить в мире организмов. В некоторых случаях сумма дефектных частиц с дефектами в разных участках генома может обеспечить развитие вирусной инфекции (феномен множественной реактивации).

Естественно, в случае, если нет особей, нет популяции, трудно ввести понятие вида. Этот вывод будет подкреплен далее соображениями о происхождении и эволюции вирусов. И, тем не менее, эти понятия нашли применение в вирусологии. Мы говорим о разных реально существующих популяциях вирусов на уровне, как инфицированных организмов, так и популяций хозяев вирусов, а современная международно-признанная классификация вирусов основана на выделении видов, родов и даже семейств и применении биноминальной номенклатуры, которая принята для всех остальных представителей органического мира. И это не чистые забавы, а теоретически обоснованные и практически полезные методические подходы. К объяснению этих парадоксов мы еще вернемся.

Если вирусы не организмы, то чем же тогда они являются? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо очертить круг биологических структур, которые можно обозначить как вирусы. Это легко, если речь идет об обычных, общепризнанных вирусах, например, о вирусах оспы или фаге MS2 , несмотря на то, что первый из них имеет геном -- ДНК с молекулярной массой до 240·10 6 , а второй -- РНК с молекулярной массой около 1,2·10 6. Различия между этими вирусами, вероятно, не менее значимы, чем, скажем, между кишечной палочкой и слоном или, хотя бы, любой клеткой этого животного. Однако мир вирусов еще более богат, если не ограничивать их общепризнанными инфекционными вирусами.

К числу вирусов, несомненно, следует отнести и дефектные вирусы. Дефектными являются многие онкогенные ретровирусы, так как приобретение ими генов, кодирующих онкогены, часто сопровождается делениями остальных генов. В присутствии полноценных вирусов-помощников, обычно близких к дефектным биологически, дефектный вирус может либо реплицироваться (если он не имеет дефект гена полимеразы), либо использовать белки вируса-помощника (если он имеет дефекты генов внутренних или оболочечных белков). Возможно, использование и белков биологически отдаленных вирусов: если дефектный, по оболочечным белкам, ретровирус размножать в присутствии вируса везикулярного стоматита, то вирионы будут иметь внешнюю оболочку последнего. Впрочем, для этого даже не надо, чтобы один из вирусов был дефектным: при смешанной инфекции многими вирусами образуются вирионы, геном которых заключен в оболочки другого вируса.

С сателлитами “сближаются” плазмиды, или, как раньше их называли, эписомы, экстрахромосомные факторы наследственности. Это относительно небольшие, обычно с молекулярной массой менее 107, циркулярные, реже линейные, молекулы ДНК, которые часто обнаруживаются в бактериальных клетках. Они выполняют разные функции соответственно имеющимся на них генам: токсины, убивающие насекомых; гены, обусловливающие опухолевые разрастания у растений; ферменты, разрушающие или модифицирующие антибиотики; фактор фертильности -- фактически индуцирующий половой процесс у бактерий -- обмен генами между хромосомами двух бактерий. У дрожжей обнаружены киллеры (двунитевая РНК), на которых “закодированы” токсины, убивающие дрожжевые клетки, не носящие в себе киллеров. От вирусов, в том числе дефектных, и сателлитов плазмиды имеют два главных отличия: их гены не кодируют синтез белков, в которые упакованы нуклеиновые кислоты, и репликация их обеспечивается клеткой. Плазмиды обычно находятся в свободном виде в цитоплазме, но могут быть интегрированы в геном клетки-носителя, последняя может и освобождаться от них. Между плазмидами и обычными вирусами нет резких границ. Так, некоторые плазмиды явно являются производными фагов, утратив большую часть их генов и сохранив лишь некоторые из них. Ряд вирусов, например, вирус папилломы коров, может длительно персистировать в виде плазмид -- голых молекул ДНК. В виде плазмид с полным или частично делетированным геномом могут персистировать вирусы герпеса. С развитием генной инженерии стали возможными искусственное получение плазмид из вирусной ДНК, встройка в плазмиды чужеродных генов и даже искусственное конструирование плазмид из фрагментов клеточной ДНК.

К вирусам примыкают вироиды -- возбудители инфекционных болезней растений. Они не имеют существенных отличий от обычных вирусных болезней, но вызываются своеобразными структурами -- небольшими (молекулярная масса 120000 - 160000) циркулярными суперспирализированными молекулами РНК. Во всем остальном это типичные вирусные болезни с определенными проявлениями, инфекционностью при механической передаче, размножением вироидов в зараженных клетках.

Наконец, с вирусными инфекциями имеют сходство болезни животных (овцы, козы) и человека (болезнь куру, болезнь, Крейтцфельда - Якоба), выражающиеся в развитии спонги-формных энцефалопатий. Предполагают, что эти болезни являются результатами выхода из-под контроля генов, кодирующих белки, которые являются и их продуктами, и их деренрессорами, и причиной характерных поражений нервных клеток.

Возможность дегенеративной эволюции была неоднократно установлена и доказана, и, пожалуй, наиболее ярким примером ее может служить происхождение некоторых клеточных органелл эукариотов от симбиотических бактерий. В настоящее время на основании изучения гомологии нуклеиновых кислот можно считать установленным, что хлоропласты простейших и растений происходят от предков нынешних сине-зеленых бактерий, а митохондрии -- от предков пурпурных бактерий. Обсуждается так же возможность происхождения центриолей от прокариотических симбионов. Поэтому такая возможность не исключена и для происхождения вирусов, особенно таких крупных, сложных и автономных, каким является вирус оспы.

Все же мир вирусов слишком разнообразен, чтобы признать возможность столь глубокой дегенеративной эволюции для большинства его представителей, от вирусов оспы, герпеса и иридовирусов до аденосателлитов, от реовирусов до сателлитов вируса некроза табака или РНК-содержащего дельта-вируса -- сателлита вируса гепатита В, не говоря уж о таких автономных генетических структурах, как плазмиды или вироиды. Разнообразие генетического материала у вирусов является одним из аргументов в пользу происхождения вирусов от доклеточных форм. Действительно, генетический материал вирусов “исчерпывает” все его возможные формы: одно- и двунитевые РНК и ДНК, их линейные, циркулярные и фрагментарные виды. Природа как бы испробовала на вирусах все возможные варианты генетического материала, прежде чем окончательно остановила свой выбор на канонических его формах -- двунитевой ДНК как хранителе генетической информации и однонитевой РНК как ее передатчике. И все же разнообразие генетического материала у вирусов скорее свидетельствует о полифилетическом происхождении вирусов, нежели о сохранении предковых доклеточных форм, геном которых эволюционировал по маловероятному пути от РНК к ДНК, от однонитевых форм к двунитевым и т. п.

Третья гипотеза 20 - 30 лет казалась маловероятной и даже получила ироническое название гипотезы взбесившихся генов. Однако накопленные факты дают все новые и новые аргументы в пользу этой гипотезы. Ряд этих фактов будет обсужден в специальной части книги. Здесь же отметим, что именно эта гипотеза легко объясняет не только вполне очевидное полифилетическое происхождение вирусов, но и общность столь разнообразных структур, какими являются полноценные и дефектные вирусы, сателлиты и плазмиды и даже прионы. Из этой концепции также вытекает, что образование вирусов не явилось единовременным событием, а происходило многократно и продолжает происходить в настоящее время. Уже в далёкие времена, когда начали формироваться клеточные формы, наряду и вместе с ними сохранились и развивались неклеточные формы, представленные вирусами -- автономными, но клеточно-зависимыми генетическими структурами. Ныне существующие вирусы являются продуктами эволюции, как древнейших их предков, так и недавно возникших автономных генетических структур. Вероятно, хвостатые фаги служат примером первых, в то время как R-плазмиды -- примером вторых.

Основным положением эволюционной теории Ч. Дарвина является признание борьбы за существование и естественного отбора как движущих сил эволюционного процесса. Открытия Г. Менделя и последующее развитие генетики дополнили основные положения эволюционной теории учением о наследственной изменчивости, имеющей случайный, стохастический, характер, в частности о мутациях и рекомбинациях, которые являются “материалом” для естественного отбора. Последующее развитие молекулярной генетики материализировало понятие гена и химических основ мутаций и рекомбинаций, включая точечные мутации, вставки, делеции, перестройку и т. п. Однако справедливо отмечалось, что молекулярная генетика хорошо объясняла лишь процессы микроэволюции преимущественно в пределах мира и плохо объясняла процессы макроэволюции -- образование крупных таксономических групп, являющихся основой прогрессивной эволюции.

Для объяснения молекулярных основ этих процессов, а также реальных темпов эволюции была предложена теория дупликации генов и геномов . Эта концепция соответствует наблюдаемым фактам и хорошо объясняет эволюцию органического мира на Земле, в частности, появление позвоночных (хордовых) и их дальнейшую эволюцию от примитивных бесчерепных до человека. Поэтому эта концепция быстро получила признание среди биологов, изучающих молекулярные основы эволюции.

Наряду с этим накопилось значительное число фактов, свидетельствующих о существовании в природе в широких масштабах обмена готовыми блоками генетической информации, в том числе у представителей разных, эволюционно далеких вирусов. В результате такого обмена могут быстро и скачкообразно изменяться наследственные свойства путем встраивания чужеродных генов (заимствование генной функции). Новые генетические качества могут возникнуть также благодаря неожиданному сочетанию собственных и интегрированных генов (возникновение новой функции). Наконец, простое увеличение генома за счет неработающих генов открывает возможность эволюции последних (образование новых генов).

Особая роль в обеспечении этих процессов принадлежит вирусам -- автономным генетическим структурам, включающим как конвенционные вирусы, так и плазмиды. Эта мысль была высказана в общих чертах , а затем развита более подробно [Жданов В. М., Тихоненко Т. И., 1974].

Вирусология - наука, изучающая морфологию, физиологию, генетику, экологию и эволюцию вирусов

Слово «вирус» означало яд. Этот термин применил ещё Л. Пастер для обозначения заразного начала. В настоящее время под вирусом подразумеваются мельчайшие реплицирующиеся микроорганизмы , находящиеся всюду, где есть живые клетки.

Открытие вирусов принадлежит русскому учёному Дмитрию Иосифовичу Ивановскому, который в 1892 году опубликовал работу по изучению мозаичной болезни табака. Д. И. Ивановский показал, что возбудитель этой болезни имеет очень малые размеры и не задерживается на бактериальных фильтрах, являющихся непреодолимым препятствием для мельчайших бактерий. Кроме того, возбудитель мозаичной болезни табака не способен культивироваться на искусственных питательных средах. Д. И. Ивановский открыл вирусы растений.

В 1898 году Леффлер и Фрош показали, что широко распространённая болезнь крупного рогатого скота - ящур вызывается агентом, который также проходит через бактериальные фильтры. Этот год считается годом открытия вирусов животных.

В 1901 году Рид и Кэррол показали, что фильтрующиеся агенты можно выделить из трупов людей, умерших от жёлтой лихорадки. Этот год считается годом открытия вирусов человека.

Д"Эррель и Туорт в 1917-1918 г.г. обнаружили вирусы у бактерий, назвав их «бактериофагами ». Позднее были выделены вирусы из насекомых, грибов, простейших.

Вирусы до сих пор остаются одними из главных возбудителей инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. Около 1000 различных болезней имеют вирусную природу. Вирусы и вызываемые ими болезни человека являются объектом изучения медицинской вирусологии.

Принято считать, что вирусы произошли в результате обособления (автономизации) отдельных генетических элементов клетки , получивших, кроме того, способность передаваться от организма к организму. В нормальной клетке происходят перемещения нескольких типов генетических структур, например, матричной, или информационной, РНК (мРНК), транспозонов, интронов, плазмид. Такие мобильные элементы, возможно, были предшественниками, или прародителями, вирусов.

Прионы - принципиально новый класс возбудителей заболеваний, открытый и классифицируемый относительно недавно, несмотря на то, что некоторые заболевания, вызываемые этими возбудителями, были известны уже около столетия. Термин «прион» образован как анаграмма английских слов «белковая инфекционная (частица)» - "proteinaceous infectious (particles)". Прионы определяют, как «малую белковую инфекционную частицу, устойчивую к инактивирующим воздействиям, которые модифицируют нуклеиновые кислоты», иными словами прионы - это обычные белки организма, которые по неким причинам (которые пока неизвестны) начинают вести себя «неправильно».

Открытие прионов тесно связано с историей открытия и становления учения о медленных инфекциях , когда в 1954 г. Б. Сигурдссон (Швеция) изложил результаты своих многолетних исследований массовых заболеваний среди овец, завезенных в 1933 г. из Германии на о. Исландия для развития каракулеводства. Несмотря на явные клинические различия и неодинаковую локализацию повреждений органов и тканей, шведский ученый сумел обнаружить среди изученных им заболеваний принципиальное сходство, которое в современном виде может быть суммировано в виде четырех главных признаков, отличающих медленные инфекции:

- необычно продолжительный (месяцы и годы) инкубационный период;

- медленно прогрессирующий характер течения;

- необычность поражения органов и тканей;

неизбежность смертельного исхода.

Современные представления о вирусах складывались постепенно. В 1892г. Д.И. Ивановский обратил внимание на широко распространенную болезнь табака, при которой листья покрываются россыпью пятен (мозаичная болезнь). После открытия вирусов Ивановским их считали просто очень мелкими микроорганизмами, не способными расти на искусственных питательных средах. Вскоре после открытия вируса табачной мозаики была доказана вирусная природа ящура, а еще через несколько лет были открыты бактериофаги. Таким образом, были открыты три основные группы вирусов, поражающее растения, животных и бактерий. Однако в течение длительного времени эти самостоятельные разделы вирусологии развивались изолированно, а наиболее сложные вирусы -- бактериофаги -- долгое время считались не живой материей, а чем-то вроде ферментов. Тем не менее, уже к концу 20-х -- началу 30-х годов стало ясно, что вирусы являются живой материей, и примерно тогда же за ними закрепились наименования фильтрующихся вирусов, или ультравирусов.

В конце 30-х -- начале 40-х годов изучение вирусов продвинулось настолько, что сомнения в живой их природе отпали, и было сформулировано положение о вирусах как организмах. Основанием для признания вирусов организмами явились полученные при их изучении факты, свидетельствовавшие, что вирусы, как и другие организмы (животные, растения, простейшие, грибы, бактерии), способны размножаться, обладают наследственностью и изменчивостью, приспособляемостью к меняющимся условиям среды их обитания и, наконец, подверженностью биологической эволюции, обеспечиваемой естественным или искусственным отбором. Это является, прежде всего, взаимодействием двух геномов -- вирусного и клеточного.

Согласно третьей, вирусы являются дериватами клеточных генетических структур, ставших относительно автономными, но сохранившим зависимость от клеток. Третья гипотеза 20--30 лет казалась маловероятной и даже получила ироническое название гипотезы взбесившихся генов. Однако накопленные факты дают все новые и новые аргументы в пользу этой гипотезы. Наряду с этим накопилось значительное число фактов, свидетельствующих о существовании в природе в широких масштабах обмена готовыми блоками генетической информации, в том числе у представителей разных, эволюционно далеких вирусов. В результате такого обмена могут быстро и скачкообразно изменяться наследственные свойства путем встраивания чужеродных генов (заимствование генной функции). Новые генетические качества могут возникнуть также благодаря неожиданному сочетанию собственных и интегрированных генов (возникновение новой функции). Наконец, простое увеличение генома за счет неработающих генов открывает возможность эволюции последних (образование новых генов).

Что представляют собой неклеточные формы жизни?

Кусает больно и обидно,

Хоть самого подчас не видно…

Дж. Свифт

«Что же, пусть наша прекрасная незнакомка так и останется незнакомкой, лишь бы она полюбила нас», ? сказал, по преданию, выдающийся микробиолог Л.Пастер, так и не сумев выделить возбудителя бешенства? страшной болезни, от которой в XIX веке не было никакого спасения. Получить вакцину и тем самым познать природу инфекционного агента и спасти многие тысячи человеческих жизней ему удалось. Сделать это в те времена не смог бы никто, поскольку возбудителем бешенства оказался не микроб, как того ожидал Л.Пастер, а вирус.

Наряду с одноклеточными и многоклеточными организмами в природе существуют и другие формы жизни. Это вирусы, не имеющие клеточного строения. Они представляют переходную форму между живой и неживой материей. Вирусы устроены очень просто. Каждая вирусная частица состоит из РНК или ДНК, заключенной в белковую оболочку, которую называют капсидом, полностью сформированная инфекционная частица называется вирионом . У некоторых вирусов (герпеса или гриппа) есть еще и дополнительная оболочка, которая возникает из плазматической мембраны клетки-хозяина. Вирусы способны жить и размножаться только в клетках других организмов. Во внешней среде они не проявляют никаких признаков жизни, многие имеют форму кристаллов. Величина вирусов колеблется от 20 до 300 нм.

Вирус обладает достаточно сложной внутренней структурой. Его сердцевина (ядро) содержит одну (иногда больше) молекулу нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК). Нуклеиновые кислоты самых мелких вирусов содержат 3-4 гена, а самые крупные вирусы имеют до 100 генов. Снаружи вирус покрыт белковым «чехлом», защищающим нуклеиновую кислоту от вредных воздействий окружающей среды. Форма вирусов очень разнообразна. По размерам вирусы подразделяют на крупные (300-400 нм в диаметре), средние (80-125 нм) и мелкие (20-30 нм). Крупные вирусы можно увидеть в обычный микроскоп, более мелкие изучают под электронным микроскопом.