Программное обеспечение АСУ ТП представляет собой комплекс различных программ, главная задача которых заключается в обеспечении бесперебойного функционирования программаторов, контроллеров, инженерных станций и других вычислительных средств в составе системы. Выделяют два вида ПО АСУ ТП.

- Общее - подходит для всех технических средств и не привязывается к какому-либо одному объекту. Объединяет SCADA и операционные системы, а также пакеты программ.

- Специальное - включает программные решения, разработанные конкретно для определенных АСУ ТП. Объединяет программы-архиваторы данных, ПО для контроллеров и обработки информации.

Мы предлагаем купить программное обеспечение для АСУ ТП на выгодных условиях. В продаже:

- системы MasterSCADA,

- MasterPLC для логических контроллеров,

- OPC-серверы DA/HDA/UA для сбора и предоставления данных,

- станции инженерного сопровождения PID-expert.

Цены на отдельные позиции приведены в прайс-листе. Подробные характеристики смотрите на страницах с товарами. Дополнительную информацию об ассортименте продуктов, условиях оплаты и сроках доставки уточняйте у менеджера по телефону.

SCADA система MasterSCADA

MasterSCADA - SCADA система для АСУТП, MES, задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и зданий. MasterSCADA

™ — самый современный, инновационный мощный и удобный инструмент для быстрой и качественной разработки систем. Это программное обеспечение для систем управления, в котором воплощен двадцатилетний опыт разработчиков продуктов для автоматизации самых разных объектов. MasterSCADA

™ — это не просто один из современных SCADA

- и SoftLogic

-пакетов, это принципиально новый инструмент разработки систем автоматизации и диспетчеризации. В нем реализованы средства и методы разработки проектов, обеспечивающие резкое сокращение трудозатрат и повышение надежности создаваемой системы. Разрабатывать проекты в MasterSCADA легко и приятно.

MasterSCADA 3.X MasterSCADA 3.X - самая популярная отечественная SCADA-система. Популярность MasterSCADA подтверждена оценками многих экспертов и опросами на профильных порталах в Интернет. Так, например, MasterSCADA признана Продуктом Года по выбору русской редакции авторитетного международного журнала Control Engineering. На базе MasterSCADA 3.x реализовано более 10000 внедрений. Среди реализованных проектов - глобальные системы с более чем 100000 параметров, приходящих на один сервер опроса, и с более чем 300 местами операторов.

MasterSCADA 4D MasterSCADA 4D – это продукт нового поколения SCADA-систем. В нем, по сравнению с предыдущей версии, существенно расширены инструменты по созданию крупных распределенных систем с возможностью использования технологий Интернета вещей, повышено удобство и гибкость, расширены возможности использования различных аппаратных платформ и операционных систем, увеличено число поддерживаемых уровней систем управления и реализована миграция функционала между уровнями. В MasterSCADA легко разрабатывать проекты любого масштаба и сложности. Для этого предлагаются различные подходы, обеспечивающие наиболее комфортные условия разработки под каждый тип проекта.

SoftLogic система - MasterPLC

Исполнительные системы для программируемых логических контроллеров с открытой архитектурой (SoftLogic), базирующихся на платформах x86, ARM7, ARM9, StrongARM, xSсale и операционных системах DOS, miniOS7, Linux, Ecos, Windows CE, QNX, Windows. Поддерживает работу с контроллерами:

Классификация программных средств АСУТП. Как мы уже упоминали, в типовой архитектуре SCADA-системы явно просматриваются два уровня:

· уровень локальных контроллеров , взаимодействующих с объектом управления посредством датчиков и исполнительных устройств;

· уровень оперативного управления технологическим процессом, основными компонентами которого являются серверы, рабочие станции операторов/диспетчеров, АРМ специалистов.

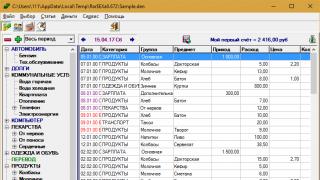

Каждый из этих уровней функционирует под управлением специализированного программного обеспечения (ПО). Разработка этого ПО или его выбор из предлагаемых в настоящее время на рынке программных средств зависит от многих факторов, прежде всего от решаемых на конкретном уровне задач. Различают базовое и прикладное программное обеспечение (см. рисунок 5.1).

Рисунок 5.2 - Классификация программных средств системы управления.

Базовое ПО включает в себя различные компоненты, но основным из них является операционная система (ОС) программно-технических средств АСУТП. Каждый уровень АСУТП представлен «своими» программно-техническими средствами: на нижнем уровне речь идет о контроллерах, тогда как основным техническим средством верхнего уровня является компьютер. В соответствии с этим в кругу специалистов появилась и такая классификация: встраиваемое инастольное программное обеспечение.

Очевидно, требования, предъявляемые к встраиваемому и настольному ПО, различны. Контроллер в системе управления наряду с функциями сбора информации решает задачи автоматического непрерывного или логического управления. В связи с этим к нему предъявляются жесткие требования по времени реакции на состояние объекта и выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства. Контроллер должен гарантированно откликаться на изменения состояния объекта за заданное время.

Выбор операционной системы программно-технических средств верхнего уровня АСУТП определяется прикладной задачей (ОС общего пользования или ОСРВ). Но наибольшую популярность и распространение получили различные варианты ОС Windows. Ими оснащены программно-технические средства верхнего уровня АСУТП, представленные персональными компьютерами (ПК) разной мощности и конфигурации - рабочие станции операторов/диспетчеров и специалистов, серверы баз данных (БД) и т. д.

Такая ситуация возникла в результате целого ряда причин и тенденций развития современных информационных и микропроцессорных технологий.

Вот несколько основных аргументов в пользу Windows:

· Windows имеет очень широкое распространение в мире, в том числе и в Казахстане, в связи с чем легко найти специалиста, который мог бы сопровождать системы на базе этой ОС;

· эта ОС имеет множество приложений, обеспечивающих решение различных задач обработки и представления информации;

· ОС Windows и Windows-приложения просты в освоении и обладают типовым интуитивно понятным интерфейсом;

· приложения, работающие под управлением Windows, поддерживают общедоступные стандарты обмена данными;

· системы на базе ОС Windows просты в эксплуатации и развитии, что делает их экономичными как с точки зрения поддержки, так и при поэтапном росте;

· Microsoft развивает информационные технологии (ИТ) для Windows высокими темпами, что позволяет компаниям, использующим эту платформу «идти в ногу со временем».

Также следует учитывать и то, что неотъемлемой частью верхнего уровня АСУ ТП является человек, время реакции которого на события недетерминировано и зачастую достаточно велико. Да и сама проблема реального времени на верхнем уровне не столь актуальна.

Для функционирования системы управления необходим и еще один тип ПО - прикладное программное обеспечение (ППО). Известны два пути разработки прикладного программного обеспечения систем управления:

· создание собственного прикладного ПО с использованием средств традиционного программирования (стандартные языки программирования, средства отладки и т.д.);

· использование для разработки прикладного ПО существующих (готовых) инструментальных средств.

· Программные средства верхнего уровня АСУТП (SCADA-пакеты) предназначены для создания прикладного программного обеспечения пультов контроля и управления, реализуемых на различных компьютерных платформах и специализированных рабочих станциях. SCADA - пакеты позволяют при минимальной доле программирования на простых языковых средствах разрабатывать многофункциональный интерфейс, обеспечивающий оператора/диспетчера не только полной информацией о технологическом процессе, но и возможностью им управлять.

В своем развитии SCADA - пакеты прошли тот же путь, что и программное обеспечение для программирования контроллеров. На начальном этапе (80-е годы) фирмы-разработчики аппаратных средств создавали собственные (закрытые) SCADA-системы, способные взаимодействовать только со «своей» аппаратурой. Начиная с 90-х годов, появились универсальные (открытые) SCADA - программы.

Понятие открытости является фундаментальным, когда речь идет о программно-аппаратных средствах для построения многоуровневых систем автоматизации. Более подробно об этом будет сказано ниже.

Сейчас на российском рынке присутствует несколько десятков открытых SCADA-пакетов, обладающих практически одинаковыми функциональными возможностями. Но это совсем не означает, что любой из них можно с одинаковыми усилиями (временными и финансовыми) успешно адаптировать к той или иной системе управления, особенно, если речь идет о ее модернизации. Каждый SCADA-пакет является по-своему уникальным, и его выбор для конкретной системы автоматизации, обсуждаемый на страницах специальной периодической прессы почти на протяжении последних десяти лет, по-прежнему остается актуальным.

Ниже приведен перечень наиболее популярных в России и Казахстане SCADA-пакетов.

· Trace Mode/Трейс Моуд (AdAstrA) - Россия;

· InTouch (Wonderware) - США;

· FIX (Intellution) - США;

· Genesis (Iconics Co) - США;

· Factory Link (United States Data Co) - США;

· RealFlex (BJ Software Systems) - США;

· Sitex (Jade Software) - Великобритания;

· Citect (CI Technology) - Австралия;

· WinCC (Siemens) - Германия;

· RTWin (SWD Real Time Systems) - Россия;

· САРГОН (НВТ - Автоматика) - Россия;

· MIK$Sys (МИФИ) - Россия;

· Cimplicity (GE Fanuc) - США;

· RSView (Rockwell Automation) - США и многие другие.

Последовательность представления пакетов в приведенном выше перечне в достаточной степени случайна. Констатируется лишь сам факт существования той или иной системы. Предлагается исходить из предпосылки, что SCADA-пакет существует, если с помощью него уже реализовано хотя бы несколько десятков проектов. Вторая предпосылка - нет абсолютно лучшей SCADA-системы для всех случаев применения. SCADA - это всего лишь удобный инструмент в руках разработчика, и ее адаптация к конкретной системе автоматизации - вопрос квалификации и опыта.

Основные функции SCADA-систем. Программное обеспечение типа SCADA предназначено для разработки и эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами. Резонно задать вопрос: а что же все-таки первично – разработка или эксплуатация? И ответ в данном случае однозначен – первичным является эффективный человеко-машинный интерфейс (HMI), ориентированный на пользователя, т. е. на оперативный персонал, роль которого в управлении является определяющей. SCADA – это новый подход к проблемам человеческого фактора в системах управления (сверху вниз), ориентация в первую очередь на человека (оператора/диспетчера), его задачи и реализуемые им функции.

Такой подход позволил минимизировать участие операторов/диспетчеров в управлении процессом, но оставил за ними право принятия решения в особых ситуациях.

А что дала SCADA-система разработчикам? С появлением SCADA они получили в руки эффективный инструмент для проектирования систем управления, к преимуществам которого можно отнести:

· высокую степень автоматизации процесса разработки системы управления;

· участие в разработке специалистов в области автоматизируемых процессов (программирование без программирования);

· реальное сокращение временных, а, следовательно, и финансовых затрат на разработку систем управления.

Прежде, чем говорить о функциональных возможностях ПО SCADA, предлагается взглянуть на функциональные обязанности самих операторов/диспетчеров. Каковы же эти обязанности? Следует сразу отметить, что функциональные обязанности операторов/диспетчеров конкретных технологических процессов и производств могут быть существенно разными, да и сами понятия «оператор» и «диспетчер» далеко не равнозначны. Тем не менее, среди многообразия этих обязанностей оказалось возможным найти общие, присущие данной категории работников:

· регистрация значений основных технологических и хозрасчетных параметров;

· анализ полученных данных и их сопоставление со сменно-суточными заданиями и календарными планами;

· учет и регистрация причин нарушений хода технологического процесса;

· ведение журналов, составление оперативных рапортов, отчетов и других документов;

· предоставление данных о ходе технологического процесса и состоянии оборудования в вышестоящие службы и т. д.

Раньше в операторной (диспетчерской) находился щит управления (отсюда - щитовая). Для установок и технологических процессов с несколькими сотнями параметров контроля и регулирования длина щита могла достигать нескольких десятков метров, а количество приборов на них измерялось многими десятками, а иногда и сотнями. Среди этих приборов были и показывающие (шкала и указатель), и самопишущие (кроме шкалы и указателя еще и диаграммная бумага с пером), и сигнализирующие. В определенное время оператор, обходя щит, записывал показания приборов в журнал. Так решалась задача сбора и регистрации информации.

В приборах, обслуживающих регулируемые параметры, имелись устройства для настройки задания регулятору и для перехода с автоматического режима управления на ручное (дистанционное). Здесь же, рядом с приборами, находились многочисленные кнопки, тумблеры и рубильники для включения и отключения различного технологического оборудования. Таким образом решались задачи дистанционного управления технологическими параметрами и оборудованием.

Над щитом управления (как правило, на стене) находилась мнемосхема технологического процесса с изображенными на ней технологическими аппаратами, материальными потоками и многочисленными лампами сигнализации зеленого, желтого и красного (аварийного) цвета. Эти лампы начинали мигать при возникновении нештатной ситуации. В особо опасных ситуациях предусматривалась возможность подачи звукового сигнала (сирена) для быстрого предупреждения всего оперативного персонала. Так решались задачи, связанные с сигнализацией нарушений технологического регламента (отклонений текущих значений технологических параметров от заданных, отказа оборудования).

С появлением в операторной/диспетчерской компьютеров было естественным часть функций, связанных со сбором, регистрацией, обработкой и отображением информации, определением нештатных (аварийных) ситуаций, ведением документации, отчетов, переложить на компьютеры. Еще во времена первых управляющих вычислительных машин с монохромными алфавитно-цифровыми дисплеями на этих дисплеях усилиями энтузиастов-разработчиков уже создавались «псевдографические» изображения - прообраз современной графики. Уже тогда системы обеспечивали сбор, обработку, отображение информации, ввод команд и данных оператором, архивирование и протоколирование хода процесса.

Хотелось бы отметить, что с появлением современных программно-технических средств автоматизации, рабочих станций операторов/диспетчеров, функционирующих на базе программного обеспечения SCADA, щиты управления и настенные мнемосхемы не канули безвозвратно в лету. Там, где это продиктовано целесообразностью, щиты и пульты управления остаются, но становятся более компактными.

Появление УВМ, а затем и персональных компьютеров вовлекло в процесс создания операторского интерфейса программистов. Они хорошо владеют компьютером, языками программирования и способны писать сложные программы. Для этого программисту нужен лишь алгоритм (формализованная схема решения задачи). Но беда в том, что программист, как правило, не владеет технологией, не «понимает» технологического процесса. Поэтому для разработки алгоритмов надо было привлекать специалистов-технологов, например, инженеров по автоматизации.

Выход из этой ситуации был найден в создании методов «программирования без реального программирования», доступных для понимания не только программисту, но и инженеру-технологу. В результате появились программные пакеты для создания интерфейса «человек-машина» (Man/Humain Machine Interface, MMI/HMI). За рубежом это программное обеспечение получило название SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – супервизорное/диспетчерское управление и сбор данных), так как предназначалось для разработки и функциональной поддержки АРМов операторов/диспетчеров в АСУТП. А в середине 90-х аббревиатура SCADA (СКАДА) уверенно появилась и в лексиконе российских специалистов по автоматизации.

Оказалось, что большинство задач, стоящих перед создателями программного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП различных отраслей промышленности, достаточно легко поддается унификации, потому что функции оператора/диспетчера практически любого производства достаточно унифицированы и легко поддаются формализации.

Таким образом, базовый набор функций SCADA-систем предопределен ролью этого программного обеспечения в системах управления (HMI) и реализован практически во всех пакетах. Это:

· сбор информации с устройств нижнего уровня (датчиков, контроллеров);

· прием и передача команд оператора/диспетчера на контроллеры и исполнительные устройства (дистанционное управление объектами);

· сетевое взаимодействие с информационной системой предприятия (с вышестоящими службами);

· отображение параметров технологического процесса и состояния оборудования с помощью мнемосхем, таблиц, графиков и т.п. в удобной для восприятия форме;

· оповещение эксплуатационного персонала об аварийных ситуациях и событиях, связанных с контролируемым технологическим процессом и функционированием программно-аппаратных средств АСУ ТП с регистрацией действий персонала в аварийных ситуациях.

· хранение полученной информации в архивах;

· представление текущих и накопленных (архивных) данных в виде графиков (тренды);

· вторичная обработка информации;

· формирование сводок и других отчетных документов по созданным на этапе проектирования шаблонам.

К интерфейсу, созданному на базе программного обеспечения SCADA, предъявляется несколько фундаментальных требований:

· он должен быть интуитивно понятен и удобен для оператора/диспетчера;

· единичная ошибка оператора не должна вызывать выдачу ложной команды управления на объект.

Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля (АПК-ДК) является последней реализацией функций диспетчерского контроля на современном техническом уровне.

Использование средств вычислительной техники расширило функциональные возможности системы АПК-ДК не только для поездного диспетчера, но позволило решить и основные задачи контроля состояния технических средств систем ЖАТ на перегонах и станциях диспетчерского участка.

Таким образом, система АПК-ДК имеет двойное назначение и обеспечивает:

- - оперативный съем информации на сигнальных точках перегонов о состоянии рельсовых участков, светофоров и других средств и передачу ее на станции для последующего использования для контроля поездного положения и технического диагностирования перегонных устройств;

- - оперативный съем информации на станциях о состоянии путевых объектов и технических средств и передачу ее поездному диспетчеру и диспетчеру дистанции сигнализации, связи и вычислительной техники;

- - обработку и отображение информации, у пользователей, по ведению исполняемого графика движения; расчету прогнозного графика по текущему поездному положению; расчету показателей работы участка и выдаче справок; логическому определению ложной свободности участка и опасного сближения поездов; анализу работы устройств; определению предотказного состояния устройств; обнаружению отказа; оптимизации поиска и устранению отказа; архивации и восстановлению событий; статистике и учету ресурсов приборов.

На станциях, то есть на первом (нижнем) уровне управления перевозочным процессом (рисунок 3.1) выполняются сбор, преобразование, концентрация информации о состоянии перегонных и станционных устройств. Далее эта информация может быть отображена на АРМах дежурного по станции и дежурного электромеханика, но обязательно передается на второй уровень управления, т.е. поездному диспетчеру, и на АРМ диспетчера дистанции сигнализации, связи и вычислительной техники.

Состояние перегонных устройств систем ЖАТ контролируют автоматы контроля сигнальных точек (АКСТ), выполненные на базе специализированных контроллеров. Наибольшее распространение имеет блок АКСТ-СЧМ, представляющий собой генератор частоты, формирующий посылаемые в линию связи циклические восьми импульсные частотные посылки в соответствии с состоянием контролируемых объектов. При восьми выходных импульсах благодаря манипуляции по длительности импульсов и пауз (интервалов) АКСТ-ЧМ позволяет контролировать состояние семи дискретных датчиков (реле) и двух пороговых датчиков.

Рисунок 3.1 - Структурная схема системы АПК ДК

При проектировании АПК-ДК определяется перечень параметров, контролируемых каждым АКСТ-СЧМ.

Для систем автоблокировки параметры выбирают из следующего перечня: отсутствие основного питания на сигнальной точке; отсутствие резервного питания; перегорание основной нити лампы красного огня; перегорание резервной нити лампы красного огня; перегорание нити лампы разрешающего огня; установленное направление движения; сход изолирующего стыка; пропадание постоянного напряжения блока БС-ДА; занятость блок участка; неисправность АКСТ-СЧМ или линии ДСМ; пропадание обоих фидеров питания на объектах с аккумуляторным резервом; аварийный отказ.

При проектировании для каждого АКСТ-ЧМ устанавливается несущая частота (частота настройки генератора), поскольку все АКСТ перегона работают по общей физической линии с частотным разделением каналов.

На одной физической цепи может работать до 30 АКСТ-ЧМ со следующим разделением частот.

На станциях (линейных пунктах) принимается и анализируется информация от АКСТ-СЧМ соответствующими концентраторами (промышленный компьютер). Структурно система состоит из устройства съема данных и удаленного от него на расстояние около 1 км рабочего места маневрового диспетчера. Связь осуществляется по четырехпроводной линии.

В качестве устройства съема данных используется MicroPC, содержащее:

- 1) процессорную плату 5025А;

- 2) две платы дискретного ввода-вывода 5600;

- 3) четыре OPTO RAС, специальным образом подключенных к дискретным датчикам.

Следует отметить, что для контроля над работой только одной половины сортировочной станции, включающей в себя три парка (парк приема, сортировочный парк и парк отправления), необходимо контролировать около полутора тысяч объектов. Если умножить это число на стоимость одного модуля оптронной развязки фирмы Crayhill, то получим цифру около 15000 долларов США. Цифра для разработчиков по нынешним временам, увы, не малая. Поэтому, разработчиками было принято решение при помощи стандартных модулей УСО организовать входную матрицу. Цена сразу упала на порядок, обошлись 96-го модулями I/O типа G4IDC5. Пришлось разработать и изготовить саму матрицу, однако затраты на это оказались несопоставимо меньшими, чем если бы задача была решена "в лоб". Оптронная матрица представляет собой модульную структуру, каждый из модулей которой позволяет подключать 16 дискретных сигналов постоянного или переменного тока напряжением от 12 до 30 В. Модули при помощи разъемов устанавливаются на "материнской" плате, которая в свою очередь стандартными кабелями OCTAGON SYSTEMS соединяется с OPTO RACами. Рабочее место маневрового диспетчера реализовано на ПЭВМ типа IBM AT с многотерминальной видеоплатой, поддерживающей работу четырех мониторов. После определения аппаратных средств у разработчиков встал вопрос о выборе операционной системы (ОС), под управлением которой будет функционировать система ДК. Исходя из требований к функциям системы ДК можно придти к выводу, что данная ОС должна

обладать, как минимум следующими возможностями:

- - поддержка многозадачности;

- - многопользовательский режим;

- - масштабируемость;

- - высокая производительность;

- - работа в режиме реального времени;

- - надежная и максимально быстрая передача больших объемов данных по низкоскоростному и не очень качественному каналу связи;

- - простота подключения различных аппаратных устройств;

- - работа на ограниченных системных ресурсах;

- - надежная файловая система;

- - возможность удаленного изменения версий программ;

- - возможность интеграции с другими системами.

Всеми вышеперечисленными свойствами обладает ОС QNX, что и

определило ее выбор в качестве операционной среды реализации системы ДК. Многозадачность требуется в связи с тем, что система ДК должна параллельно выполнять несколько взаимодействующих задач, а именно:

- - сбор и первичная обработка данных;

- - ретрансляция данных;

- - отображение поездного положения;

- - регистрация неисправностей;

- - фиксация технологических ситуаций;

- - прием сообщений из Вычислительного Центра;

- - ведение протокола работы.

Очень мощным является реализованный в QNX механизм обмена сообщениями, на базе которого система ДК была реализована в технологии клиент - сервер, повышающей надежность работы и позволяющей с незначительными издержками увеличивать как число устройств съема данных, так и потребителей информации. Поддержка многопользовательского режима требуется в связи с тем, что в системе одновременно могут работать несколько пользователей. Подключение дополнительных рабочих мест пользователей планируется осуществить на базе локальной сети, одним из узлов которой будет рабочее место маневрового диспетчера. Поддержка в QNX нескольких сетевых стандартов дает возможность для выбора: Ethernet, Arcnet, Token Ring и т.д.

Требование высокой производительности и работы в режиме реального времени становится понятным, если принять во внимание число контролируемых датчиков и заданную частоту съема их показаний - не менее 5 раз в секунду. Причем изменения состояний нескольких десятков датчиков происходят практически при каждом опросе. Проблему надежной передачи данных по каналу связи разработчикам удалось решить при помощи объединения в сеть QNX устройства съема и рабочего места диспетчера, что позволило использовать системный сетевой протокол и реализовать этот обмен независимым от среды передачи данных для прикладных программ. Сеть по последовательному каналу довольно устойчиво работает при скорости передачи данных в 4800 бод. Для увеличения пропускной способности сети мы использовали реализованный сетевым драйвером механизм сжатия/разжатия данных, являющийся прозрачным для прикладных программ.

Не обошлось и без некоторых сложностей. ОС QNX гарантирует, в случае если при передаче сообщения какая-нибудь задача окажется заблокированной, то система через некоторое время автоматически снимет блокировку, вернув код ошибки. К сожалению, данный механизм не всегда срабатывает. Задача может зависнуть в таком состоянии на неопределенно долгое время. Разработчикам пришлось отслеживать и исправлять данную ситуацию программным способом. По их мнению, возможно, это объясняется наличием ошибки в сетевом драйвере Net.fd версии 4.22 и при переходе на версию 4.23 удастся от нее избавиться. Желание создать систему, не привязанную жестко к конкретным аппаратным средствам, приводит к необходимости написания драйверов устройств. Тот, кто писал и отлаживал драйверы устройств под DOS, знает - особенное неудобство доставляет то, что интерфейс ОС для драйверов и прикладных программ различный. Что касается QNX, то написание и отладка драйверов ничем не отличается от написания и отладки остальных программ. Программный интерфейс общий для всех программ. Довольно быстро были написаны драйверы для платы Octagon 5600 и многоэкранной видеокарты. Так как в состав QNX входит большое число менеджеров устройств и различных драйверов, то во многих случаях можно просто воспользоваться предоставляемым сервисом, а не разрабатывать собственное программное обеспечение. Для подключения модема и организации сети между устройством съема и рабочим местом диспетчера использовался стандартный менеджер последовательных каналов.

Вследствие того, что QNX имеет небольшой размер и модульную структуру, стало возможным установить данную ОС на Micro PC. Ядро ОС, модуль сетевой поддержки, менеджер встроенной файловой системы и прикладные программы удалось разместить всего в 256Кб флеш-памяти и 100Кб статического ОЗУ. При работе требуется немногим более 1Мб оперативной памяти. Инсталляция программного обеспечения на Micro PC производилась при помощи удобного средства EKit - пакета для установки QNX во встраиваемые системы. Возможность удаленного изменения версий программ в нашем случае крайне необходима, так как Micro PC в рабочем режиме не имеет ни экрана, ни клавиатуры, ни дисковода. Прозрачный доступ к файлам в сети QNX значительно облегчает работу, а менеджер встроенной файловой системы Efsys позволяет перепрограммировать флеш-память и статическое ОЗУ при помощи обычной команды копирования файлов. После перезаписи имеется возможность программной перезагрузки удаленного компьютера с обновленной версией. С организацией программного перезапуска у разработчиков возникли некоторые проблемы. Попытка его осуществления практически всегда приводила к тому, что перезапускаемая машина зависала намертво. Это затруднение удалось обойти установив параметр отмены "горячей" перезагрузки при генерации образа ОС. Одной из основных задач, поставленных перед проектировщиками системы ДК, была задача предусмотреть возможность ее интеграции c уже имеющимися программными разработками. В качестве одной из таких разработок можно привести систему ведения графика исполненного движения, реализованную другими разработчиками в среде Windows NT. Учитывая негативный опыт, полученный при реализации собственных протоколов под DOS, было принято решение применять для стыковки исключительно стандартные протоколы. Де-факто, такими стандартными протоколами является семейство протоколов TCP/IP, что явилось еще одним весомым доводом в пользу системы, обеспечивающей их поддержку. Пакет TCP/IP для QNX предоставляет разработчику не только возможность программировать на уровне Socket API, но и использовать преимущества сетевой файловой системы (NFS), вызовов удаленных процедур (RPC) в стандарте ONC, многих полезных служб, например, telnet и ftp. Система ДК, реализованная на базе передовых аппаратных и программных технологий способствует получению диспетчером достоверной информации и значительно облегчает управление оперативной работой станции. Ведение протокола работы позволяет обнаружить "узкие места" и избежать не нужных материальных затрат. В перспективе появляется задача автоматического формирования многочисленных документов, которые до сих пор заполняются вручную.

технологическими процессами

В типовой архитектуре SCADA-системы явно просматриваются два уровня:

уровень локальных контроллеров , взаимодействующих с объектом управления посредством датчиков и исполнительных устройств;

уровень оперативного управления технологическим процессом, основными компонентами которого являются серверы, рабочие станции операторов/диспетчеров, АРМ специалистов.

Каждый из этих уровней функционирует под управлением специализированного программного обеспечения (ПО). Разработка этого ПО или его выбор из предлагаемых в настоящее время на рынке программных средств зависит от многих факторов, прежде всего от решаемых на конкретном уровне задач.

Различаютбазовое иприкладное программное обеспечение (рис.1).

Рис. 1. Классификация программных средств системы управления.

Базовое ПО включает в себя различные компоненты, но основным из них является операционная система (ОС) программно-технических средств АСУТП. Каждый уровень АСУТП представлен «своими» программно-техническими средствами: на нижнем уровне речь идет о контроллерах, тогда как основным техническим средством верхнего уровня является компьютер. В соответствии с этим в кругу специалистов появилась и такая классификация: встраиваемое и настольное программное обеспечение.

Очевидно, требования, предъявляемые к встраиваемому и настольному ПО, различны. Контроллер в системе управления наряду с функциями сбора информации решает задачи автоматического непрерывного или логического управления. В связи с этим к нему предъявляются жесткие требования по времени реакции на состояние объекта и выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства. Контроллер должен гарантированно откликаться на изменения состояния объекта за заданное время.

Для решения подобных задач рекомендуется применение ОС реального времени (ОСРВ). Такие операционные системы иногда называют детерминированными, подразумевая под этим гарантированный отклик за заданный промежуток времени. Большинство микропроцессорных устройств (в том числе контроллеры и компьютеры) используют механизм прерываний работы процессора. В ОС реального времени, в отличие от ОС общего назначения (не гарантирующих времени исполнения), прерываниям присвоены приоритеты, а сами прерывания обрабатываются за гарантированное время.

Выбор ОС зависит от жесткости требований реального времени. Для задач, критичных к реакции системы управления, в настоящее время применяются такие операционные системы реального времени, как OS-9, QNX , VxWorks. В системах с менее жесткими требованиями к реальному времени возможно применение версий Windows NT/CE, точнее их расширений реального времени.

O S-9 относится к классу Unix-подобных операционных систем реального времени и предлагает многие привычные элементы среды Unix. Все функциональные компоненты OS-9, включая ядро, иерархические файловые менеджеры, систему ввода/вывода и средства разработки, реализованы в виде независимых модулей. Комбинируя эти модули, разработчик может создавать системы с самой разной конфигурацией - от миниатюрных автономных ядер, ориентированных на ПЗУ контроллеров, до полномасштабных многопользовательских систем разработки.

OS-9 обеспечивает выполнение всех основных функций операционных систем реального времени: управление прерываниями, межзадачный обмен информацией и синхронизация задач.

Операционная система QNX разработки канадской фирмы QNX Software Systems Ltd. является одной из наиболее широко используемых систем реального времени. QNX гарантирует время реакции в пределах от нескольких десятков микросекунд до нескольких миллисекунд (в зависимости от быстродействия ПЭВМ и версии QNX). Кроме того, высокая эффективность QNX в задачах управления в реальном времени обеспечивается такими свойствами, как многозадачность (до 250 задач на одном узле), встроенные в ядро системы сетевые возможности, гибкое управление прерываниями и приоритетами, возможность выполнения задач в защищенном и фоновом режимах.

Операционная система QNX нашла применение как на нижнем уровне АСУТП (ОС для контроллеров), так и на верхнем уровне (ОС для программного обеспечения SCADA).

Операционная система реального времени VxWorks предназначена для разработки ПО встроенных компьютеров, работающих в системах «жесткого» реального времени. К операционной системе VxWorks прилагается и инструментальная среда Tornado фирмы Wind River Systems со средствами разработки прикладного программного обеспечения. Его разработка ведется на инструментальном компьютере в среде Tornado для последующего исполнения на целевом компьютере (контроллере) под управлением VxWorks.

ОС VxWorks поддерживает целый ряд компьютерных платформ, в том числе Intel 386/486/Pentium, PowerPC, DEC Alpha. К платформам, поддерживаемым инструментальной средой Tornado, относятся Sun (Solaris), HP 9000/400,700, DEC Alpha, PC (Windows 95 и NT) и другие.

Операционная система Windows знакома всем как настольная система. Но это, прежде всего, относится к платформам Windows 3.хх/95, в которых действительно отсутствует поддержка реального времени. Ситуация резко изменилась с появлением Windows NT. Сама по себе Windows NT не является операционной системой реального времени в силу ряда ее особенностей. Система поддерживает аппаратные (а не программные) прерывания, отсутствует приоритетная обработка отложенных процедур и др. Но в конце ХХ века ряд фирм предприняли серьезные попытки превратить Windows NT в ОС жесткого реального времени. И эти попытки увенчались успехом. Компания VenturCom разработала модуль Real Time Extension (RTX) - подсистему реального времени (РВ) для Windows NT. Эта подсистема имеет собственный планировщик со 128 приоритетами прерываний, который не зависит от NT. Максимальное время реакции на прерывание составляет 20-80 мкс вне зависимости от загрузки процессора. Теперь при каждом прерывании от таймера приоритет передается критичным по времени задачам. А в оставшееся от их работы время могут выполняться «медленные» процессы: ввод/вывод, работа с диском, сетью, графическим интерфейсом и т. п.

32-разрядная Windows CE была создана компанией Microsoft для малых компьютеров (калькуляторов), но в силу ряда достоинств стала претендовать на роль стандартной ОС реального времени. К числу этих достоинств относятся:

открытость и простота стыковки с другими ОС семейства Windows;

время реакции порядка 500 мкс;

значительно меньшие по сравнению с другими ОС Windows требования к ресурсам памяти и возможность построения бездисковых систем.

А в 1999 году компанией Direct by Koyo ОС Windows CE была впервые установлена на платформу микроPLC.

Выбор операционной системы программно-технических средств верхнего уровня АСУТП определяется прикладной задачей (ОС общего пользования или ОСРВ). Но наибольшую популярность и распространение получили различные варианты ОС Windows (Windows NT/2000). Ими оснащены программно-технические средства верхнего уровня АСУТП, представленные персональными компьютерами (ПК) разной мощности и конфигурации - рабочие станции операторов/диспетчеров и специалистов, серверы баз данных (БД) и т. д.

Такая ситуация возникла в результате целого ряда причин и тенденций развития современных информационных и микропроцессорных технологий.

Вот несколько основных аргументов в пользу Windows:

Windows имеет очень широкое распространение в мире, в том числе и в России, в связи с чем легко найти специалиста, который мог бы сопровождать системы на базе этой ОС;

эта ОС имеет множество приложений, обеспечивающих решение различных задач обработки и представления информации;

ОС Windows и Windows-приложения просты в освоении и обладают типовым интуитивно понятным интерфейсом;

приложения, работающие под управлением Windows, поддерживают общедоступные стандарты обмена данными;

системы на базе ОС Windows просты в эксплуатации и развитии, что делает их экономичными как с точки зрения поддержки, так и при поэтапном росте;

Microsoft развивает информационные технологии (ИТ) для Windows высокими темпами, что позволяет компаниям, использующим эту платформу «идти в ногу со временем».

Также следует учитывать и то, что неотъемлемой частью верхнего уровня АСУ ТП является человек, время реакции которого на события недетерминировано и зачастую достаточно велико. Да и сама проблема реального времени на верхнем уровне не столь актуальна.

В 90-х годах широкое распространение получила ОС реального времени QNX. Имеется множество примеров использования QNX на всех уровня иерархической структуры АСУТП (от контроллеров до серверов и рабочих станций). Но в последние годы активность компании на рынке SCADA-систем значительно снизилась, что привело и к снижению числа продаж этого программного продукта. Объясняется это тем, что еще в 1995 году компания QNX Software Systems Ltd. объявила об «уходе» во встроенные системы.

С точки зрения разработки системы управления предпочтительна такая программная архитектура, в которой ПО всех уровней управления реализовано в единой операционной системе. В этом случае «автоматически» снимаются все вопросы, связанные с вертикальным взаимодействием различных программных компонент системы управления. Но на практике это далеко не так. Достаточно часто в разрабатываемых системах контроля и управления нижний и верхний уровни реализуются в разных ОС. И наиболее характерна ситуация, когда на уровне контроллера используется ОС реального времени, а на уровне оператора/диспетчера SCADA-система функционирует подWindowsNT. Без специализированных решений по организации взаимодействия между подсистемами здесь не обойтись.

Для функционирования системы управления необходим и еще один тип ПО - прикладное программное обеспечение (ППО).

Известны два пути разработки прикладного программного обеспечения систем управления:

создание собственного прикладного ПО с использованием средств

традиционного программирования (стандартные языки

программирования, средства отладки и т.д.);

использование для разработки прикладного ПО существующих

(готовых) инструментальных средств.

Первый вариант является наиболее трудоемким. Применение высокоуровневых языков требует соответствующей квалификации разработчиков в теории и технологии программирования, знания особенностей конкретной операционной системы, тонкостей аппаратного обеспечения (контроллеров). С точки зрения основных критериев - стоимости и времени разработки - этот вариант неприемлем в большинстве случаев.

Второй вариант является более предпочтительным. Почему? А потому, что на сегодняшний день в мире уже создано несколько десятков инструментальных систем, хорошо поддерживаемых, развиваемых и нашедших применение при создании десятков и сотен тысяч проектов автоматизации. Эти проверенные временем программные средства упрощают (разработчики интерфейсов - не высококлассные программисты, а специалисты по автоматизации), ускоряют и значительно удешевляют процесс разработки.

С точки зрения области применения готовые инструментальные средства можно разделить на два класса:

средства, ориентированные на разработку программ управления внешними устройствами, контроллерами - CASE -системы (Computer Aided Software Engineering );

средства, ориентированные на обеспечение интерфейса оператора/ диспетчера с системой управления – SCADA -системы(Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных).

Контроллеру требуется программа , в соответствии с которой он взаимодействует с объектом. В одних случаях речь идет только о сборе данных с объекта, в других - о логическом управлении (например, выполнении блокировок). Наконец, одно из основных применений контроллера - реализация функций непрерывного управления отдельными параметрами или технологическим аппаратом (процессом) в целом.

Фирмы, производящие оборудование для построения систем автоматизации, всегда стремились сопровождать свою продукцию набором программных инструментов, с помощью которых пользователь по определенным правилам и соглашениям мог бы описывать логику работы контроллера. На раннем этапе развития этих программных средств набор поддерживаемых ими функций обеспечивался нестандартными языками. Со временем правила и соглашения совершенствовались и на определенном этапе были оформлены в виде специальных языков программирования, образовав то, что сейчас называется CASE -инструментарием.

В 1992 году Международная Электротехническая Комиссия (МЭК, IEC - International Electrotechnical Commission,) взяла под контроль процессы, связанные с развитием этого типа прикладного ПО. Были выдвинуты требования открытости системы, выполнение которых позволило бы унифицировать программные средства и упростить разработку:

возможность разработки драйверов для контроллеров самими пользователями, т.е. сопровождение программных продуктов по программированию контроллеров специальными инструментальными средствами;

наличие коммуникационных средств (интерфейсов) для взаимодействия с другими компонентами системы управления;

возможность портации ядра системы на ряд программно-аппаратных

платформ.

На рынке появилось большое количество пакетов, удовлетворяющих вышеописанным требованиям. Практически во всех этих пакетах среда разработки реализована в Windows -интерфейсе, имеются средства загрузки разработанного приложения в исполнительную систему.

Названия некоторых из этих пакетов приведены ниже:

RSLogix 500, RS Logix 5, RSLogix 5000 фирмы Rockwell Software для программирования контроллеров различных семейств Allen-Bradley;

DirectSOFT для контроллеров семейства Direct Logic фирмы Koyo;

пакеты PL7и Concept - ПО для программирования контроллеров различных семейств компании Schneider Electric;

пакеты STEP 5, STEP 7 Micro, STEP 7 для программирования контроллеров семейств S5 и S7 фирмы Siemens;

пакет Toolbox для конфигурирования контроллеров семейства Moscad;

пакет TelePACEдля программирования контроллеров серий

TeleSAFE Micro 16 и SCADAPack фирмы Control Microsystems.

Стандартом МЭК 1131-3 определены пять языков программирования контроллеров: три графических (LD, FBD, SFC) и два текстовых (ST, IL).

LD (Ladder Diagram) - графический язык диаграмм релейной логики. Язык LD применяется для описания логических выражений различного уровня сложности.

FBD (Function Block Diagram) - графический язык функциональных блоковых диаграмм. Язык FBD применяется для построения комплексных процедур, состоящих из различных функциональных библиотечных блоков - арифметических, тригонометрических, регуляторов и т.д.).

SFC (Sequential Function Chart) - графический язык последовательных функциональных схем. Язык SFC предназначен для использования на этапе проектирования ПО и позволяет описать «скелет» программы - логику ее работы на уровне последовательных шагов и условных переходов.

ST (Structured Text) - язык структурированного текста. Это язык высокого уровня, по мнемонике похож на Pascal и применяется для разработки процедур обработки данных.

IL (Instruction List) - язык инструкций. Это язык низкого уровня класса ассемблера и применяется для программирования эффективных, оптимизированных процедур.

В конце 90-х годов появились открытые программные продукты ISaGRAF, InControl (Wonderware), Paradym (Intellution), предназначенные для разработки, отладки и исполнения программ управления как дискретными, так и непрерывными процессами.

Сейчас уже можно сказать, что подавляющее большинство контроллеров и систем управления обслуживается программными продуктами, реализующими стандарт МЭК 1131-3.

Широкое применение в России нашел пакет ISaGRAF французской компании CJ International.

Основные возможности пакета:

Поддержка всех пяти языков стандарта МЭК 1131-3 плюс реализация языка Flow Chart как средства описания диаграмм состояний. При этом ISaGRAF позволяет смешивать программы и процедуры, написанные на разных языках, а также вставлять кодовые последовательности из одного языка в коды, написанные на другом языке.

Наличие многофункционального отладчика, позволяющего во время

работы прикладной задачи просматривать состояние программного

кода, переменных, программ и многое другое.

Поддержка различных протоколов промышленных сетей.

Реализация опций, обеспечивающих открытость системы для доступа к внутренним структурам данных прикладной ISaGRAF-задачи, а также возможность разработки драйверов для модулей ввода/вывода, разработанных самим пользователем, и возможность переноса ISaGRAF-ядра на любую аппаратно-программную платформу.

Набор драйверов для работы с контроллерами различных фирм-производителей: PEP Modular Computers, Motorola Computer Group и др.

Наличие дополнительных интерактивных редакторов для описания переменных, констант и конфигураций ввода/вывода.

Встроенные средства контроля за внесением изменений в программный код ISaGRAF-приложения и печати отчетов по разработанному проекту с большой степенью детализации, включая печать таблиц перекрестных ссылок для программ и отдельных переменных.

Полное документирование этапов разработки.

Программные средства верхнего уровня АСУТП (SCADA-пакеты) предназначены для создания прикладного программного обеспечения пультов контроля и управления, реализуемых на различных компьютерных платформах и специализированных рабочих станциях. SCADA - пакеты позволяют при минимальной доле программирования на простых языковых средствах разрабатывать многофункциональный интерфейс, обеспечивающий оператора/диспетчера не только полной информацией о технологическом процессе, но и возможностью им управлять.

В своем развитии SCADA - пакеты прошли тот же путь, что и программное обеспечение для программирования контроллеров. На начальном этапе (80-е годы) фирмы-разработчики аппаратных средств создавали собственные (закрытые) SCADA-системы, способные взаимодействовать только со «своей» аппаратурой. Начиная с 90-х годов, появились универсальные (открытые) SCADA - программы.

Понятие открытости является фундаментальным, когда речь идет о программно-аппаратных средствах для построения многоуровневых систем автоматизации. Более подробно об этом будет сказано ниже.

Сейчас на российском рынке присутствует несколько десятков открытых SCADA-пакетов, обладающих практически одинаковыми функциональными возможностями. Но это совсем не означает, что любой из них можно с одинаковыми усилиями (временными и финансовыми) успешно адаптировать к той или иной системе управления, особенно, если речь идет о ее модернизации. Каждый SCADA-пакет является по-своему уникальным, и его выбор для конкретной системы автоматизации, обсуждаемый на страницах специальной периодической прессы почти на протяжении последних десяти лет, по-прежнему остается актуальным.

Ниже приведен перечень наиболее популярных в России SCADA-пакетов.